LittératureDans la peau de

Crédit photo : Annie France Noël

Sonya, on a récemment appris que tu es traductrice de métier et que tu as obtenu une maîtrise et un baccalauréat aux universités York et de Moncton, où à l’occasion tu enseignes et animes des conférences. À quel moment as-tu eu la piqûre pour ton métier de traductrice?

«Ça me fait drôle de l’avouer comme ça, mais j’ai toujours su que la traduction serait une activité à laquelle j’allais vouloir me consacrer. J’ai seulement mis un peu de temps à comprendre que je pourrais y gagner ma vie.»

«J’ai eu l’immense privilège de grandir dans une maison où l’on passait facilement du français à l’anglais, dans une région du Nouveau-Brunswick où des communautés francophones, anglophones et mi’kmaques se succèdent et s’entrecroisent. En dehors de chez moi, je me retrouvais assez souvent dans des situations de groupe où j’étais la seule à pouvoir m’exprimer aisément dans les deux langues. En ces moments-là, je servais d’interprète. Avec le temps, l’exercice est devenu plus facile et j’ai même fini par y prendre goût: c’était un moyen pour moi de me rendre utile et de m’interroger sur le fonctionnement de deux langues que je connaissais intimement.

«Le jour où j’ai appris qu’il existait un métier qui me permettrait d’habiter l’espace entre mes deux langues maternelles tout en écrivant tous les jours (car tous les bons traducteurs sont un peu écrivains, n’est-ce pas?), j’ai tout de suite su que j’y trouverais ma place. Le cours d’initiation à la traduction auquel je me suis inscrite sur un coup de tête à mon deuxième semestre d’université n’a fait que confirmer la chose.»

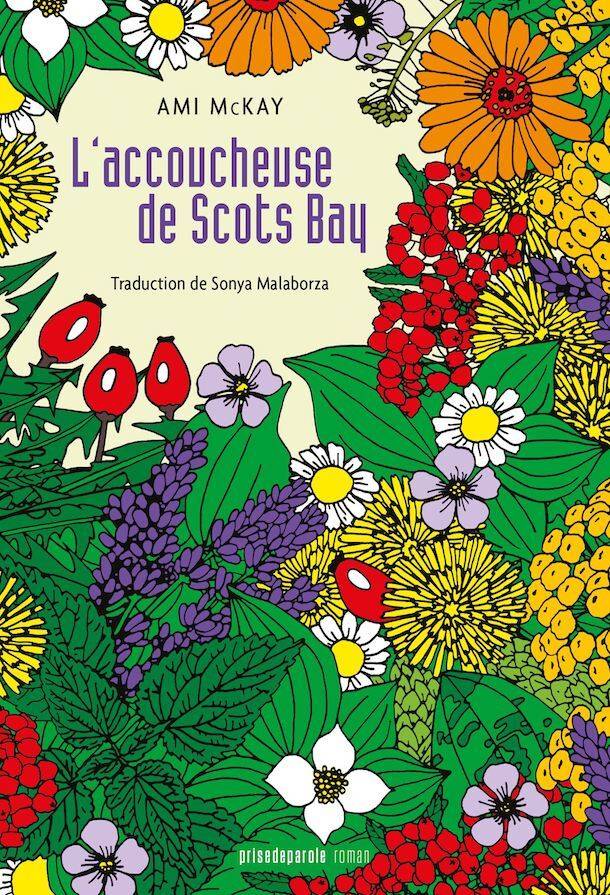

Les Éditions Prise de parole ont fait paraître L’accoucheuse de Scots Bay le 10 mars dernier, la version française de The Birth House, un roman de l’autrice néo-écossaise Ami McKay ayant été vendu à plus de 250 000 exemplaires. Raconte-nous comment tu as vécu cette épopée linguistique dont tu signes la traduction!

«Ce roman d’Ami a longtemps figuré en tête de liste des projets auxquels j’avais vraiment envie de me consacrer. Sa parution en français un peu plus de dix ans après sa sortie au Canada anglais, c’est donc à la fois la réalisation d’un objectif et l’aboutissement d’une longue et belle période que j’ai passée à lire le roman d’Ami de très près, jusqu’à connaître ses moindres recoins.»

«On sait qu’il s’est passé tellement de choses importantes dans l’histoire des femmes au tournant du siècle dernier, à l’époque à laquelle se déroule ce roman, tant dans la place qu’occupaient nos arrière-grands-mères à l’extérieur de chez elles que dans les possibilités qui s’offraient à elles. Dans le récit qu’Ami tisse pour nous, on s’attarde à plusieurs luttes menées par cette génération de femmes qui, à mon avis, restent tout aussi pertinentes aujourd’hui. Ces femmes pouvaient-elles disposer de leur corps comme elles l’entendaient? Étaient-elles libres de choisir dans quelles conditions elles mettraient leurs enfants au monde?»

«Même si on a cessé de traiter les femmes dites «hystériques» ou «neurasthéniques» au vibromasseur et d’administrer aux femmes enceintes de puissants cocktails d’ergot, de chloroforme, et même de morphine et de scopolamine pour faciliter le travail du médecin pendant l’accouchement, il reste beaucoup de progrès à faire aujourd’hui au chapitre des pratiques courantes en obstétrique, au Nouveau-Brunswick du moins. En proposant une version française de ce roman à un nouveau public de lectrices et de lecteurs, j’avais envie d’alimenter un peu le débat qui bouillonne chez nous sur ces questions depuis un certain temps et de raviver l’intérêt porté à une œuvre qui reste des plus pertinents.»

Et qu’est-ce qui t’a poussé à vouloir traduire ce roman en particulier?

Au-delà de l’éclatante représentation de solidarité féminine que propose The Birth House, c’est le personnage de Marie Babineau, une accoucheuse originaire de la Louisiane, qui m’a convaincue que ce livre devait se tailler une place dans le paysage littéraire du Canada français. Fort heureusement, l’équipe de Prise de parole était du même avis que moi. En traduisant les voix de M’ame B. et des autres personnages que l’on croise dans ce roman et qui s’expriment, en anglais, dans une langue bien imprégnée des usages qu’on en fait dans les Maritimes, j’ai voulu m’inspirer des variétés de français qui auraient circulé en Nouvelle-Écosse de 1916 à 1919, la période où se déroule L’accoucheuse de Scots Bay.»

«Tout en traduisant, j’ai donc relu l’œuvre de Georgette LeBlanc pour me mettre à l’oreille l’acadjonne, une variété de Français parlée dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, non loin de l’endroit où se déroule l’intrigue du roman. J’ai lu des poètes de la Louisiane aussi (Barry Jean Ancelet, Kirby Jambon, Nathan Rabalais…), repassé l’œuvre d’Antonine Maillet, une des premières à rendre hommage au français acadien dans ses écrits, passé en boucle des contes cadiens, feuilleté à fond le Glossaire acadien de Pascal Poirier, le Dictionary of Louisiana French… tout ça pour rester à l’écoute d’éléments qui me permettraient de tisser des voix dans lesquelles les lecteurs de chez moi sauraient se reconnaître.»

Être un traducteur, on s’entend que c’est un défi colossal à côté de celui d’être un simple lecteur! Ton principal défi reste celui de trouver les mots justes pour rendre justice à la langue originale de son auteur. Parle-nous brièvement des nombreux défis rencontrés dans le cadre de ton métier de traductrice.

«Plus qu’un exercice de transfert linguistique, la traduction littéraire est un acte qui nous amène à transposer pour nos lecteurs les milliers de détails qui composent un univers fictif. Le rythme, le registre, le dit, le non-dit, les clins d’œil… le traducteur doit tenir compte de bien des choses s’il souhaite rendre justice au texte de départ. Le plus grand défi pour moi, en dehors de toutes ces composantes qui sont, finalement, des contraintes d’écriture, c’est la quantité de recherches qu’il faut mener pour bien saisir toutes les références sur lesquelles repose l’œuvre à traduire. Et quand notre matière première est un roman historique, il y a de quoi passer des heures à retracer les chemins empruntés par l’auteur en échafaudant l’intrigue. Si j’ai bien fait ce travail, le lecteur ne se doutera pas que certaines choses ont bougé dans le texte.»

«Dans le cas de L’accoucheuse de Scots Bay, l’autrice, qui est musicienne et qui a fait des études en musicologie, s’est servie de chansons pour installer une atmosphère et dire certaines choses au sujet des personnages de son roman et du plus grand contexte dans lequel ils évoluent. On croise donc dans le texte des titres de chansons anglaises, et même des refrains entiers. J’aurais pu garder ces éléments tels quels en traduisant, mais comme je savais à quel point la musique joue un rôle essentiel pour Ami, il m’a semblé qu’un travail plus actif s’imposait. Je me suis donc arrêtée à chacune des chansons citées dans le roman pour en analyser chaque fois l’origine, le thème, le registre, le rythme et la période, pour ensuite partir en quête de chansons à proposer en français.»

«Un travail plus discret a été fait sur une foule de noms de plantes citées dans le livre quand, en passant de l’anglais au français, un nom saint ou poétique se perdait dans le transfert (quand Mary’s Slippers devenait l’ancolie du Canada, par exemple). Des ouvrages comme La Flore laurentienne du frère Marie-Victorin et l’enquête ethnographique Médecine traditionnelle en Acadie de Marielle Cormier Boudreau ont valu leur pesant d’or quand il a fallu m’éloigner un peu du texte sans perdre de vue la zone géographique dans laquelle se déroule l’intrigue.»

Si tu avais la chance de traduire en français l’ouvrage de fiction d’un auteur dont tu admires énormément le travail, qu’il soit toujours vivant ou décédé, quel serait-il, et pourquoi?

«Ces derniers temps, j’ai forgé de belles amitiés avec de très talentueux poètes hispanophones qui ont cette distinction d’être aussi traducteurs. Traduire leurs textes, c’est une activité trop peu rentable à laquelle je me consacre à temps perdu, souvent tard le soir, pour approfondir ma connaissance de l’espagnol et entretenir un dialogue avec eux autour de l’écriture.»

«Si je pouvais faire de ces échanges une activité payante, je traduirais les plus récents livres d’Adalber Salas Hernández, un brillant écrivain du Venezuela, et le plus récent recueil d’Isabel Zapata, une jeune poète et éditrice du Mexique. Malheureusement, trop peu de maisons d’édition au Canada ont les moyens de publier des traductions d’œuvres signées par des auteurs de l’extérieur du pays, même si le traducteur est lui-même canadien: le soutien généreux accordé aux éditeurs par le Conseil des arts du Canada aux projets de traduction ne s’étend pas aux projets de cet ordre-là.»

«Alors je continue de ranger dans mes tiroirs virtuels mes versions françaises des textes d’Adalber et d’Isabel en espérant qu’elles serviront un jour à autre chose qu’à parfaire mon espagnol et à m’apprendre à mieux écrire.»