LittératureDans la peau de

Crédit photo : Justine Latour

France, tu as écrit une douzaine d’ouvrages de poésie au cours des dernières années. Peux-tu nous parler de ce moment spécial où tu as ressenti l’appel de la littérature pour la première fois?

«Enfant, je lisais beaucoup. C’était une sorte de fuite. J’aimais le silence, cette solitude si forte et complète qu’on trouve grâce aux silences des livres. Puis certaines œuvres, les romans avant la poésie, m’ont appris comment l’être humain vivait et ressentait les choses. C’était chaque fois une leçon fascinante. J’étais curieuse: la colère, l’envie, l’amour et la complexité des rapports humains prenaient une densité que je savais instinctivement ne pas avoir encore trouvée dans le réel. La force de la littérature, sa capacité à concentrer le réel.»

«Ma vie toute simple n’avait évidemment pas encore beaucoup de relief. J’ai senti, avant de le comprendre vraiment, que la littérature contenait le monde, et la liberté. Que je pouvais faire ce que je voulais. Que la seule chose qu’il fallait, c’était le langage.»

En parallèle de ton métier d’écrivaine, tu es professeure de littérature et de français au Cégep Édouard-Montpetit. Qu’est-ce qui te plaît le plus dans l’enseignement auprès de collégiens, et comment réussis-tu à leur donner l’éveil pour les lettres?

«Oh, je ne sais pas si je réussis à les mener à cet éveil. Sans doute quelques-uns, quelques-unes, mais je ne le sais pas vraiment. Ce qui me plaît le plus avec eux, c’est avancer vers le langage dans la fabrication d’une œuvre; c’est leur parler de personnages, de structure, de construction littéraire. J’ai l’impression alors de démonter les pièces d’un objet compliqué, réticent et fragile et de les amener à découvrir avec moi le monde et ses possibilités d’ordres et de désordres. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Mais nous avançons ensemble dans les livres, plus ou moins en harmonie, plus ou moins affairés à comprendre ce qui nous lie comme lectrices et lecteurs. Dans la solitude de la lecture.»

En 2015, tu présentais le recueil de poésie Les heures réversibles, publié aux Éditions du Noroît. Peux-tu nous parler de la thématique centrale qui le traverse de part en part, comme une autoroute, et nous expliquer ce que tu as souhaité explorer comme dimensions métaphoriques à travers ton écriture?

«Les heures réversibles, c’est d’abord mon expérience concrète de la grand-route: la grand-route tant de fois utilisée dans l’enfance entre Québec et Montréal, celle imaginée pendant l’adolescence pour satisfaire un impérieux désir de fuir et celle de mon travail de professeure, avec ses 1000 km de route hebdomadaire entre le cégep et la maison. Mais c’est aussi ma fascination, paresseuse, certes, puisque je n’y touche jamais, pour les moteurs avec leur odeur d’huile et pour les mécanismes précis à l’horlogerie minutieuse. Et puis c’est la solitude. Et encore la fuite.»

«Les heures réversibles illustrent peut-être cette inépuisable errance qui habite mon imaginaire et qui doit bien représenter un irrépressible désir de tout quitter. C’est un dialogue avec la mort. Avec la conscience claire et enfin acceptée de devoir vivre avec ses petites peurs et ses petits espoirs.»

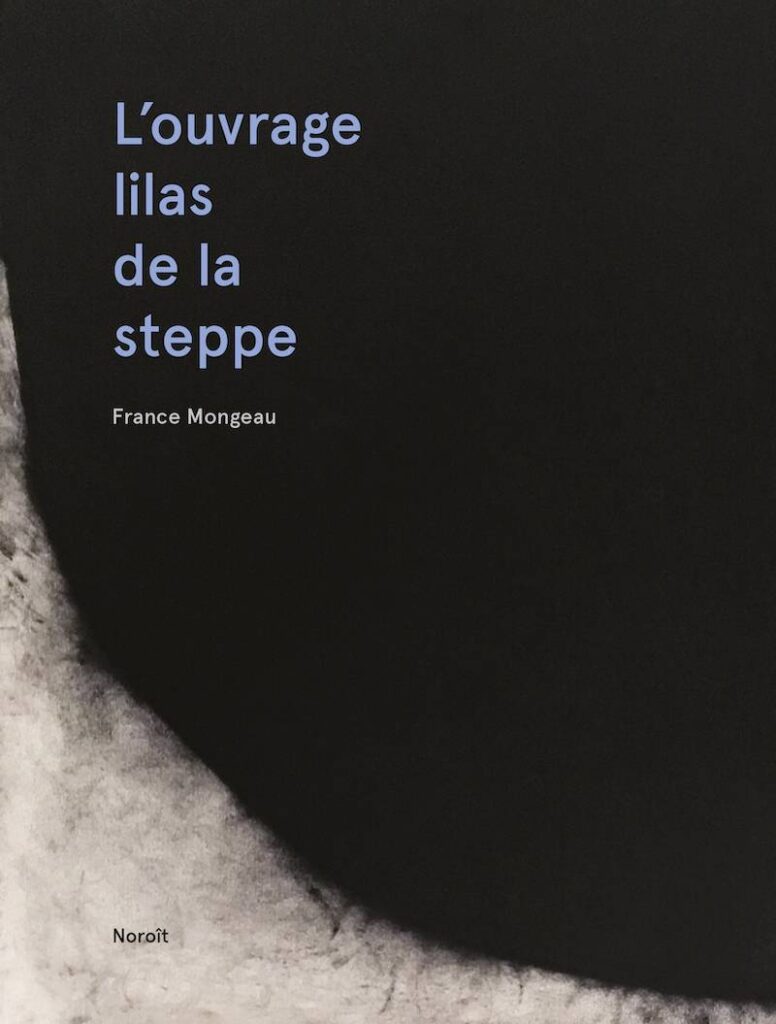

Cinq ans plus tard, tu lèves finalement le voile sur L’ouvrage lilas de la steppe, ton plus récent livre publié chez le même éditeur. «C’est une traversée interminable», peut-on lire, comme cet océan sans vagues représenté par Tchekhov dans sa nouvelle La Steppe. Peux-tu nous expliquer le parallèle, et nous parler de la charge métaphorique et émotionnelle qui se dégage de ce recueil?

«L’ouvrage lilas de la steppe est peut-être la meilleure réponse à la première question. J’ai lu La Steppe de Tchekhov très jeune. J’ai le souvenir d’un récit lent, un peu ennuyeux, mais lumineux. J’aimais l’idée de cette grande étendue sans fin à traverser, l’idée de s’y aventurer sans véritable certitude d’atteindre l’autre bord. Je me suis identifiée au petit garçon du récit, effrayé et heureux. C’était une représentation fine de ce que je ressentais alors. Et le ciel. Le ciel lilas répété par Tchekhov comme unique certitude. Le ciel, sa violence et sa tendresse. Alors, je suis allée vers le poème. L’ouvrage lilas de la steppe est un livre fragile, avec des maladresses dont je suis consciente. Je crois que ce texte va plus loin encore dans la lucidité.»

Si tu avais la chance d’organiser une soirée de lectures poétiques avec les poètes et poétesses de ton choix, vivants ou décédés, qui souhaiterais-tu inviter, et pourquoi?

«J’inviterais des complices d’écriture qui me sont étrangers comme Emily Dickinson, Anne Hébert, Pablo Neruda, Philippe Jaccottet, Ingeborg Bachmann ou Mahmoud Darwich, pour les chants longs et lumineux qui s’amorcent à partir de leurs poèmes et que j’aime lire et relire. J’inviterais plusieurs complices d’écriture qui sont des amies et des amis dans le réel. Plusieurs. Je ne dirai pas qui, pour ménager la surprise, mais je nous voudrais nombreux. Pour ne pas être seule, debout devant le monde.»