LittératureLa petite anecdote de

Crédit photo : Daphné Caron

L’histoire que je m’apprête à vous conter en amalgame plusieurs de manière à préserver l’anonymat de ses protagonistes, de celles qui craignent de prendre la parole en public parce qu’elles savent d’expérience que les conséquences pour elles de raconter leurs réalités peuvent être extrêmes.

Nous nous retrouvons donc quatre femmes autour d’une table pour l’enregistrement d’un épisode du balado Les sorcières. C’est un safe space qui n’en est pas un, parce qu’on y discute entre féministes convaincues et que l’on s’adresse à des féministes convaincues, mais nous ne sommes pas dupes: un polémiste de quelconque journal pourrait très bien braquer nos mots contre nous. Ça s’est déjà vu.

J’aimerais entendre ces femmes me témoigner de ce qu’elles vivent au quotidien, de ce qu’elles me racontent quand nous sommes entre amies, mais au moment où j’ouvre les micros, leur silence envahit le studio. La peur au ventre, elles finissent par me révéler qu’elles ont la peur au ventre.

Elles diront bien des choses, mais elles en retiendront tellement, de peur d’être accusées de se victimiser, d’être ingrates, d’être contre les hommes, ou contre le Québec au grand complet. Si vous saviez ce qu’on s’empêche de dire, en fait.

Depuis que j’ai fait paraître On peut plus rien dire en 2019, je ne compte plus les fois où l’on s’imagine que le titre de mon essai sur le militantisme à l’ère des réseaux sociaux est pensé au premier degré.

Un libraire le recommande parce qu’il trouve que la tyrannie de la rectitude politique va trop loin (les libraires ne lisent pas toujours les livres); un passant le ramasse dans un salon du livre en s’exclamant: «C’est bien vrai, ça, qu’on ne peut plus rien dire»; dans une soirée, un ami nous le rappelle: «C’est comme Judith dit dans son livre: on peut plus rien dire!»

Les amis non plus ne lisent pas toujours les livres.

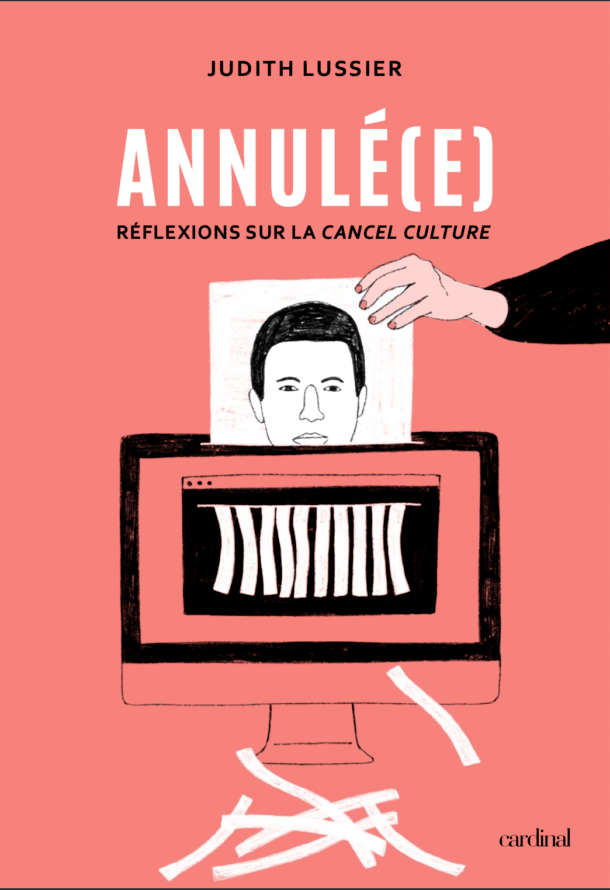

Ceux qui lisent mes livres savent pourtant que le titre est ironique et que la thèse que j’avance, dans cet essai comme dans mon plus récent, Annulé(e), est qu’on n’a jamais pu autant s’exprimer. Ce qui est compliqué, c’est que maintenant, tout le monde parle en même temps, et les puissants doivent maintenant composer avec des réponses, des critiques, et des répliques. Tout ça, quand on a été habitués à monopoliser l’espace discursif sans partage, c’est agaçant.

Quand on dit «On peut plus rien dire», ce qu’on dit, en fait, c’est: «On peut plus rien dire sans être tenus responsables de nos propos comme avant.»

Ah, ce bon vieux temps où une joke de tapette à heure de grande écoute ne vous valait pas un scandale de deux semaines sur les réseaux sociaux. Et tant pis pour les minorités sexuelles qui ravalaient leur salive en attendant de pouvoir révéler seulement qui ils étaient sans craindre les pires quolibets.

Je ne compte plus non plus le nombre de situations révélant l’ironie de cette complainte. Les gens qui se plaignent de ne plus pouvoir s’exprimer librement l’expriment pourtant sur tellement de tribunes, et sont acclamés par tellement de personnes. Alors que ces femmes, autour de ma table, taisent tellement de choses qui méritent d’être dites. J’ai moi-même été désinvitée d’une émission parce qu’on avait préféré y entendre un auteur qui prétendait qu’on ne pouvait plus rien dire.

N’est-ce pas ironique? Évidemment, si j’en faisais un scandale, on m’accuserait probablement de jalousie ou d’amertume et ça, ce n’est pas très joli.

Je ne suis ni amère ni jalouse; je me considère excessivement privilégiée de la couverture médiatique que mes essais ont obtenue.

Je constate, tout simplement.

Qui donc ne peut plus rien dire? Qui donc est annulé(e)?