Musique

Crédit photo : Béatrice Flynn

«ÇA FAIT ENCORE UN PEU BIZARRE», lance Bernhari entre deux bouffées de cigarette.

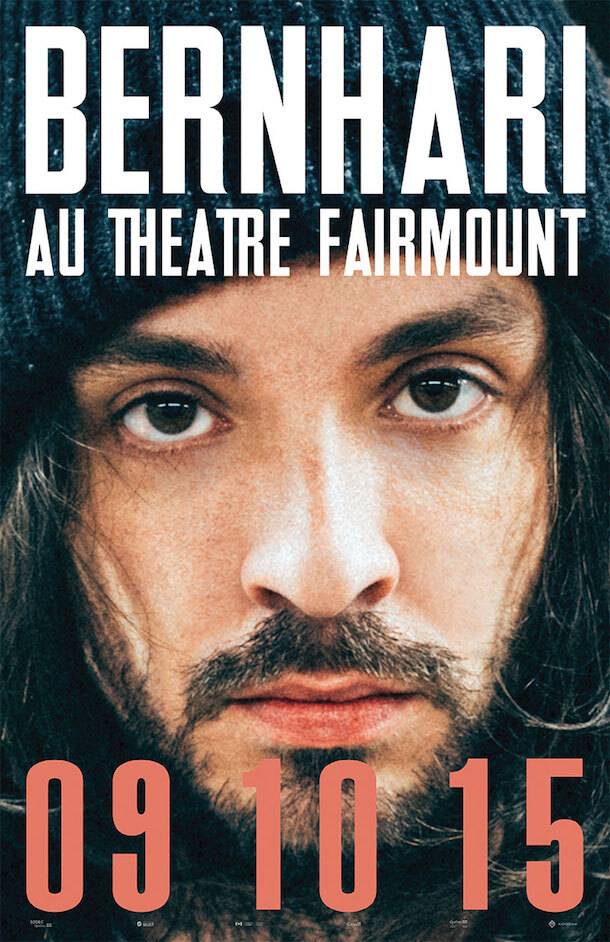

Planté au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, le jeune homme vient tout juste d’apercevoir son reflet sur la paroi d’un bâtiment. «C’est la première fois qu’on met mon visage sur une affiche», s’empresse-t-il d’expliquer. «Je ne suis pas encore tout à fait habitué, je crois».

Faisant la promotion du concert qu’il doit donner ce soir-là au Théâtre Fairmount, l’affiche en question montre en effet pour une rare fois le visage du principal intéressé. «Avant ça, on utilisait surtout le visuel de l’album pour ce genre de trucs», ajoute-t-il en traversant la rue. «Pas parce que je voulais me la jouer ‘‘artiste mystérieux’’ ou quoi ce soit du genre, mais plus parce que j’avais envie de faire les choses dans l’ordre. D’y aller une étape à la fois.»

Et pour Bernhari, dont la sortie du premier album remonte maintenant à un peu plus d’un an, faire les choses dans l’ordre signifiait surtout attendre que la musique se soit frayé un chemin par elle-même avant de commencer à placarder des photos de lui un peu partout. «Tu sais, c’était déjà assez fou de savoir que ma musique allait soudainement se rendre aux oreilles de gens que je ne connais pas, poursuit-il en rigolant. «Alors, je voulais d’abord mettre l’accent là-dessus — sur la musique — avant de vraiment chercher à ce que les gens puissent mettre un visage sur mon nom.»

Aujourd’hui, la stratégie semble toutefois avoir changé. Après un accueil chaleureux de la part de la critique et de l’industrie — qui l’a d’ailleurs récompensé de deux nominations au plus récent Gala de l’ADISQ, en plus de lui remettre le prix du meilleur album Indie rock au dernier GAMIQ —, Bernhari a profité de l’automne pour offrir au public québécois ses premières apparitions télévisées, avec des passages aux populaires émissions Belle et Bum et Pénélope McQuade. Quelque chose qui devrait sans doute aider à accroître sa notoriété auprès d’un public plus large. «J’avoue que ça m’arrive d’y penser, oui», admet-il d’ailleurs sans gêne. «Je ne suis pas du genre à être nonchalant en ce qui a trait à mon travail, tu sais. Je veux que ma musique soit entendue par le plus de gens possible, et je n’ai aucun problème à le dire. Évidemment, ça ne veut pas dire que je vais adopter un autre style en fonction de plaire, mais en même temps, je ne vais pas non plus faire semblant de me foutre de ma carrière alors que ce n’est pas du tout le cas.»

En attendant, Bernhari se concentre surtout sur le concert qu’il doit donner ce soir au Théâtre Fairmount — concert durant lequel il présentera d’ailleurs au public montréalais pas de moins de six pièces de son prochain album. «Oui, c’est sûr que j’ai hâte de voir la réaction des gens, mais en même temps, ça me stresse aussi un peu plus que d’habitude», admet le chanteur en pénétrant dans les locaux de CIBL, où il s’apprête à offrir aux auditeurs de la station une magnifique interprétation de sa pièce Matapédia. «Mais c’est ça qui est bien avec ce genre de mini-perfo, aussi. Ça va me faire vivre un petit stress avant le show de ce soir, alors comme ça, au moment de monter sur scène, ce sera comme ‘‘been there, done that’’, t’sais?»

SIX HEURES PLUS TÔT, au septième étage du pavillon John Molson de l’université Concordia, Bernhari se tient déjà derrière un ensemble d’instruments semblable à celui qu’il traîne avec lui sur scène. La main gauche posée sur le clavier d’un piano, il alterne de l’autre main entre une batterie et un vibraphone, ne quittant pas des yeux les quelque quinze danseurs qui se déplacent à travers le petit studio.

Il s’agit d’un emploi qu’il occupe depuis maintenant trois ans, et qui consiste à accompagner les étudiants du programme de danse contemporaine de Concordia durant leur premier cours de la journée. Un emploi, par ailleurs, qu’il se considère très chanceux d’avoir pu décrocher à l’époque. «Généralement, ça prend une assez bonne formation musicale — une assez bonne maîtrise des notions théoriques — pour faire ce genre de trucs», explique celui qui, de son propre aveu, n’a jamais eu beaucoup de patience pour ce genre de choses. «La première fois que j’ai fait de la musique, c’était comme chanteur dans une chorale quand j’étais vraiment très jeune, et je me rappelle encore à quel point c’était libérateur. Même que c’était ma chose préférée au monde, jusqu’à tant qu’on me parle de solfège et qu’on me dise qu’il faudrait suivre des petits points noirs sur une feuille. À ce moment-là, je me suis dit que si c’était ça les règles du jeu, alors moi je ne voulais plus jouer, point barre.»

À ce sujet, une autre des raisons pour lesquelles Bernhari se considère chanceux de pouvoir travailler ici réside justement dans le fait qu’il est libre d’improviser, ce qui lui permet aussi de tester de nouvelles idées pour ses propres compositions. «En fait, je te dirais même qu’une bonne partie des mes chansons ont pris naissance ici», raconte-t-il entre deux séquences durant lesquelles il est assez difficile de déterminer si ce sont les danseurs qui s’accordent à la musique où si c’est plutôt l’inverse. «Et puis, comme sur le prochain disque je voulais vraiment faire quelque chose de plus libre et de plus intuitif, alors c’est sûr qu’il n’y avait pas meilleur endroit qu’ici pour développer de nouvelles idées.»

Entamée en septembre 2014, alors qu’Audiogram venait tout juste de faire paraître son premier album, l’écriture de ce prochain disque se voulait d’ailleurs une sorte d’exercice pour l’auteur-compositeur-interprète. «Je crois que sur le premier disque, je me suis imposé plus de contraintes au niveau des textes, à cause de la thématique générale du projet. Ça m’a peut-être empêché de dire certaines choses. D’explorer certaines avenues sur le plan musical, aussi.» Étant resté sur sa faim avec ce premier effort, Bernhari allait donc passer la dernière année à jongler entre la promotion d’un premier album et la création de son successeur; une collection de pièces dont il commence à peine à comprendre la nature. «Comme je n’avais pas d’idée précise en tête, il m’a fallu attendre de pouvoir écouter l’album dans son ensemble pour réellement comprendre ce qu’on venait de faire», raconte-t-il aujourd’hui. «Un peu comme quand tu pars sur un nowhere, tu sais? Tant que tu n’es pas arrivé à destination, il n’y a aucune façon de connaître le chemin…»

Parlant de chemin celui emprunté par Bernhari depuis le début de sa carrière n’est pas exactement des plus banaux. S’étant installé dans la métropole après avoir passé quelques années à se promener sur la Rive-Nord, c’est d’abord au sein de la scène underground montréalaise que l’artiste fait ses premiers pas. «Le premier groupe dans lequel j’ai joué, c’était une sorte de collectif de douze personnes qui s’appelait L’Étranger. C’était un truc assez fou. On buvait beaucoup… Avant les shows, je me peinturais le visage en gold, ce genre de choses…» Rapidement devenue «ingérable», l’aventure ne dure cependant pas très longtemps, ce qui pousse Bernhari et deux autres membres du groupe à former L’Ours — un autre projet voué à une fin prématurée. «Un des musiciens souffrait malheureusement de problèmes de santé mentale assez sérieux, ce qui menait à des situations assez difficiles à gérer. Par exemple, il m’arrivait parfois de me réveiller le matin et de découvrir qu’il avait changé tous les objets de place dans l’appartement…» Puis il y a eu ce coup de fil étrange qui allait définitivement sonner la fin du groupe. «Éventuellement il a été admis dans un institut de Montréal, et quelques jours après, il m’a téléphoné pour m’avouer qu’avant d’être admis, il était aller pawner pas mal tout mon équipement, et qu’il était sûrement trop tard pour que je puisse espérer le récupérer…»

Après avoir passer la première moitié de sa vingtaine à jouer au sein de groupes plus ou moins obscurs, Bernhari se retrouve donc soudainement seul et sans musique.

Puis il a une idée: pourquoi ne pas essayer de faire cavalier seul…

L'événement en photos

Par Audiogram, page Facebook de Bernhari et Béatrice Flynn