LittératureL'entrevue éclair avec

Crédit photo : Martin Brouillard

Patrick, on est heureux de faire ta connaissance, toi qui détiens une maîtrise en histoire à l’Université du Québec à Montréal et enseignes actuellement le français! Il y a près de 20 ans (le temps passe vite, ma foi!), tu publiais ton premier roman, Des nouvelles de la ville. D’où t’est venue la piqûre pour la littérature, et qu’est-ce qui t’a motivé à prendre une longue pause de l’écriture?

«Lire, cela fait partie de mon quotidien, de ma vie. Et sans juger, je trouve cela d’une tristesse sans nom quand je constate que mes élèves n’ont pas une grande curiosité pour la lecture. Alors je leur lis en classe, à voix haute. Je leur présente des livres. Même à mes ados, qui lisent beaucoup (Dieu merci!), je continue de leur faire la lecture en voiture, quand ma blonde conduit. On est allés faire du camping dans l’Ouest cet été et nous sommes passés à travers un roman de Tonino Benacquista ensemble. Tous les livres que je leur ai lus en voyage, ça va faire partie de nos souvenirs familiaux à jamais.»

«J’aspire à raconter de bonnes histoires. Et cette histoire de militaires qui vivent l’enfer dans le fond d’un trou quelque part durant la Première Guerre mondiale, avec tout ce que cela implique de décisions absurdes, c’est une fichue bonne histoire. Plusieurs d’entre nous ont pu faire la comparaison avec les quelques semaines de confinement, où aller marcher relevait presque du statement. Et pourtant, ça n’a tellement rien à voir avec ce que ces hommes ont vécu.»

«Sauf qu’écrire, c’est souffrant parce que l’aboutissement demeure toujours incertain. On passe des centaines d’heures à inventer une histoire qui pourrait demeurer dans un tiroir, jusqu’à ce qu’un éditeur y voie du potentiel. Pour des Nouvelles de la ville, j’ai eu l’immense chance d’être pris sous l’aile du regretté Raymond Plante qui était à la Courte Échelle.»

«Pour moi, c’était une idole de jeunesse. J’avais lu toute la série des Raisins (que j’ai relue cet été, et Dieu que ça tient toujours la route!) J’avais présenté une version très différente de Terre d’aucun homme à la Courte échelle à l’époque, mais on ne s’était pas entendu sur l’orientation à donner à mon deuxième roman, alors on est reparti chacun de notre côté. Et je l’ai caché dans le fond d’un tiroir.»

«Entre les deux, je suis devenu parent et je me suis bien accompli dans ce rôle. Beaucoup de temps que j’aurais pu passer à écrire, je l’ai utilisé à être père. Et ça m’a apporté un bonheur indicible. Je me suis ensuite mis au piano. Et tous ces choix m’ont éloigné de l’écriture.»

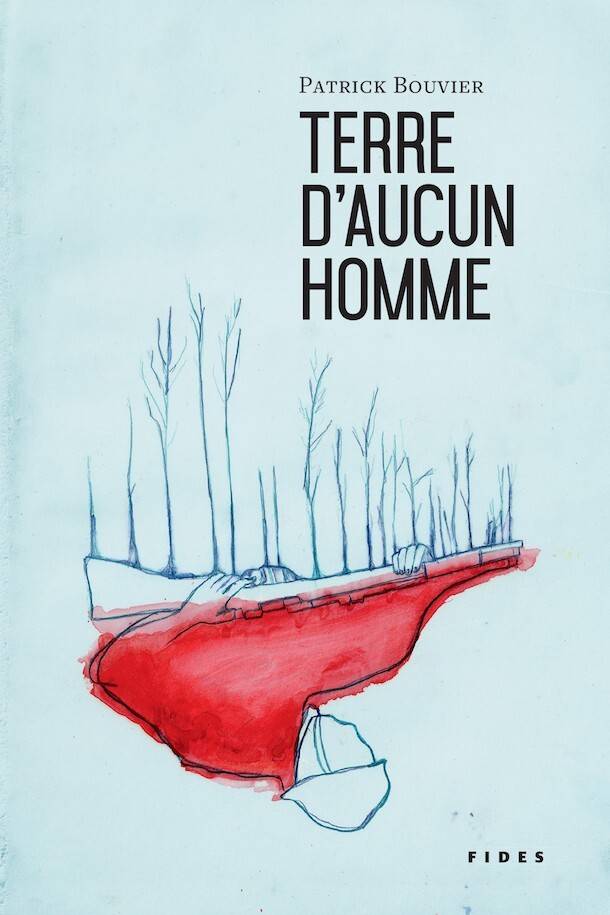

Justement, ton deuxième et plus récent roman, Terre d’aucun homme, paru le 8 octobre aux éditions Fides, raconte le quotidien de deux Québécois enrôlés dans l’armée canadienne, Antoine Léonard et François Beauchemin. Ces derniers vivent tous deux la dure réalité des tranchées à l’occasion de la Première Guerre mondiale. Qu’est-ce qui t’a poussé à écrire sur ce sujet, et où as-tu puisé ton inspiration pour ce roman aux accents historiques?

«Tout découle de mon mémoire de maîtrise. Autour de 2002, j’ai travaillé sur les déserteurs canadiens-français de la Première Guerre mondiale. Quand j’étais à l’école secondaire, les profs nous disaient que les Canadiens désertaient en masse. Sauf qu’on ne parlait pas des conditions de vie à l’époque, et moi, c’est surtout ça qui m’a frappé.»

«La Première Guerre mondiale était une guerre industrielle, les armes étaient de plus en plus précises, mais les soldats canadiens n’étaient pas équipés pour faire face à des armes de plus en plus précises, aux armes chimiques, à toutes ces horreurs. Tout cela a provoqué chez les soldats de nouveaux maux. En tout cas, s’ils n’étaient pas nouveaux, on a commencé à s’y intéresser.»

«Ces maux, on les a appelés tremblote, shell shock, obusite. Ils réfèrent à ce qu’on appellerait aujourd’hui des chocs post-traumatiques. Les soldats ne pouvaient supporter ce qu’ils vivaient, voyaient, subissaient. Ils ont déserté en masse. Ce sont ces conditions de vie que je raconte dans Terre d’aucun homme. Le titre fait référence au no man’s land, la bande de terre entre les deux camps ennemis, mais aussi au fait qu’il s’agissait d’un territoire stérile; personne ne pouvait y vivre ni y survivre.»

Antoine et François semblent vivre la guerre de manière diamétralement opposée: alors que l’un est tourmenté et vidé de toute émotion, l’autre, quant à lui, «était à la guerre comme d’autres allaient à la pêche, comme si le désespoir ne l’atteignait pas. Il avait conservé […] un semblant d’humanité». Les as-tu volontairement mis en opposition pour mettre en lumière le fait que chaque personne peut vivre différemment une même situation dramatique? Parle-nous d’eux brièvement pour qu’on les apprivoise mieux!

«Franchement, si tous les principaux personnages avaient eu le même cafard que François, on ne peut pas dire que le tout aurait été très joyeux. Mais en effet, c’est un peu ça. Antoine est un leader, il y a des gens dans la vie que rien n’arrête et pour qui les pires situations deviennent des défis. On les reconnaît lorsqu’ils entrent dans une pièce, les regards se tournent vers eux, on a tous envie d’être leur ami.»

«François est fait d’une autre sorte de bois. Il est taciturne. Les deux se complètent. L’un n’est pas le faire-valoir de l’autre. En même temps, le meilleur des hommes sort au moment où on s’y attend le moins. Par exemple, au début du roman, quand François et Antoine traversent les tranchées, c’est Antoine qui flanche et François qui sauve la mise.»

«Cela dit, pour un roman qui illustre les problèmes psychologiques avec lesquels les soldats étaient aux prises, il sort à un drôle de moment. C’est complètement un hasard, mais en raison du congé de maladie de Carey Price, on reparle de santé mentale et cette fois, chez des hommes “forts”; cela, et bien sûr en raison des impacts de la COVID.»

«Encore aujourd’hui, on a l’impression que les hommes attendent davantage avant de consulter, que ce soit pour des problèmes physiques et psychologiques et, malheureusement, plus on attend, plus les problèmes sont difficiles à régler. Évidemment, dans les tranchées, à l’époque, les consultations n’étaient pas légion. François s’appuie beaucoup sur l’alcool pour passer à travers ses journées. J’ai un peu l’impression que, dans les tranchées, tout le monde devait être juste à la limite de l’ivresse. L’alcool était omniprésent.»

«En même temps, qui aurait pu leur en vouloir? Donc, François aurait bien eu besoin d’une aide psychologique, mais l’état-major avait avantage à fermer les yeux sur ces problèmes. Même qu’on suspectait les hommes “fragiles” de simulation. J’ai lu des témoignages de militaires prostrés, incapables d’avancer, pris de convulsions, qu’on a retournés au front parce qu’on ne croyait pas à leurs blessures psychologiques. C’est affreux.»

Est-ce que l’écriture de cet ouvrage romanesque t’a demandé un travail de documentation important, voire colossal, du moins pour la reconstitution historique des faits? Parle-nous de ta préparation avant même l’étape de l’écriture. Car tu réussis «à percer les confins de la barbarie» qui règne dans ces lieux désolés que sont les no man’s land avec toute une poésie!

«Le point de départ, c’est la rédaction de mon mémoire de maîtrise, qu’Athéna éditions a publié en 2003 et qui portait sur la désertion durant la Première Guerre mondiale. Toute la recherche faite à ce moment-là m’a beaucoup servi.»

«Après, il y a eu la lecture de journaux de guerre de militaires, comme celui de Claudius Corneloup. J’ai eu un coup de main de quelques historiens pour vérifier que le tout tenait la route. Mais je ne tenais pas à ce que la reconstitution soit parfaite. Le choix de ne mettre ni lieu ni date dans le roman – ce qui allait tout à fait dans le sens du titre – m’a permis une certaine liberté.»

«Par exemple, les casques d’acier sont arrivés en 1916. Si j’avais installé mon roman en 1914, je n’aurais pu en parler. Ce sont des détails comme ceux-là avec lesquels je me suis permis de jouer et qui servent la trame dramatique.»

Et alors, toi qui aimes profiter des petits plaisirs de la vie, que ce soit l’écriture ou bien l’activité physique, car on te sait grand passionné de la course à pied!, comment occuperas-tu les mois à venir? Et pourrons-nous espérer de toi un troisième roman… avant 2040? :)

«“Grand passionné”, c’est un peu fort. Disons que j’ai quelques marathons et plusieurs demi-marathons à mon actif. C’est un moment privilégié. Un des rares moments où je ne me sens pas coupable de ne pas finir ma correction. Ça me permet à la fois de faire le vide, de rattraper un balado, de réfléchir à des interventions avec des élèves.»

«J’aimerais bien pouvoir présenter un nouveau roman avant quinze ans. Mais il faut savoir qu’en ce qui concerne Terre d’aucun homme, c’est un concours de circonstances qui fait qu’il y a eu un si long délai avec Des nouvelles de la ville.»

«J’ai eu la chance de rencontrer David Sénéchal (mon éditeur) et de lui parler de mon manuscrit, en dormance depuis plusieurs années. Il a vu quelque chose en lui, une voie tellement évidente, mais je ne la voyais pas. Parfois, ça prend ça, quelqu’un qui te dit: “Pourquoi ne ferais-tu pas ça comme ça? Le reste, on n’en a pas besoin.” Le travail de réécriture a été vraiment bénéfique et m’a permis d’aller à l’essentiel. Évidemment, en quinze ans, je n’ai pas travaillé sur Terre d’aucun homme à temps plein. J’ai travaillé en parallèle sur un autre projet. On verra où il me mènera.»

Pour lire nos précédents articles «L’entrevue éclair avec» et faire le plein de découvertes, consultez le labibleurbaine.com/nos-series/lentrevue-eclair-avec.

*Cet article a été produit en collaboration avec les éditions Fides.

Nos recommandations :