LittératureDans la peau de

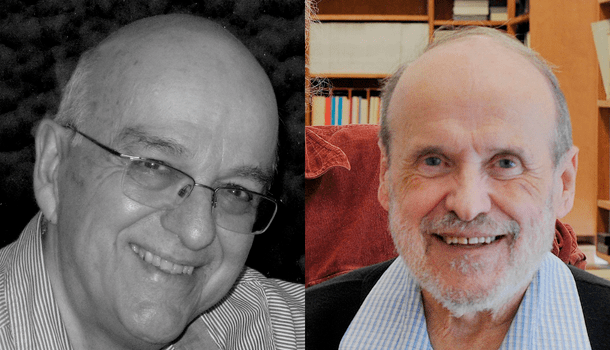

Crédit photo : Université de Sherbrooke (Marie-Pier Luneau) / Vincent Mesure (Jean-Philippe Warren).

Marie-Pier, vous êtes directrice du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ) et professeure titulaire au Département des arts, langues et littératures de l’Université de Sherbrooke; et vous, Jean-Philippe, êtes professeur de sociologie à l’Université Concordia. Pourriez-vous nous dire dans quel contexte vos chemins se sont croisés, et nous raconter comment vous avez été amenés à collaborer en associant vos connaissances littéraires et sociologiques?

M.-P. «J’ai toujours été fascinée par la littérature populaire, qui témoigne des fantasmes et des désirs d’une large partie du lectorat. Je me disais donc, au moment de débuter ma recherche sur les romans à dix sous de l’après-guerre, qu’il serait essentiel de m’associer à une ou un sociologue afin de mieux cerner les inquiétudes et les rêves de celles et ceux qui ont grandi dans les années 1940 et 1950.»

J.-P. «Quand Marie-Pier m’a approché pour étudier avec elle la littérature sentimentale, je n’ai pu refuser. Non seulement parce que je savais que nous aurions du plaisir à travailler ensemble, mais aussi parce que le sujet auquel nous nous attaquions représente un superbe défi pour des chercheurs.»

«Il s’agit de montrer la richesse d’un genre dénigré, d’en comprendre la logique propre tout en le situant dans son contexte historique, et de saisir ce qu’il pouvait avoir de libérateur derrière ses aspects résolument conservateurs – on se rappellera, entre autres, que seul l’amour hétérosexuel est alors toléré.»

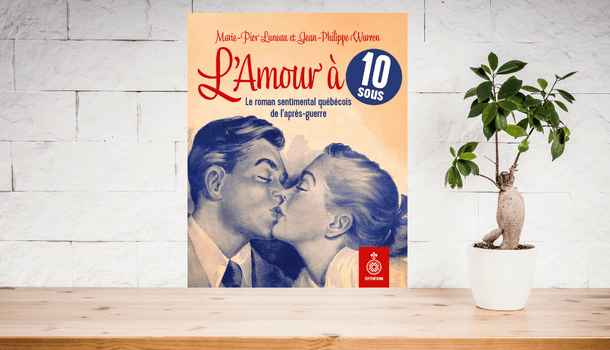

Le 28 février, votre livre L’amour à 10 sous: le roman sentimental québécois de l’après-guerre – écrit en collaboration avec Karol’Ann Boivin et Harold Bérubé – est paru aux éditions du Septentrion. Au fil des pages, vous y faites découvrir aux lecteurs les «romans à dix sous» dont l’âge d’or se situe dans les années 1940 et 1950 au Québec. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’explorer ce concept de «petits fascicules [qui] exposent de fabuleuses histoires d’amour entre des jeunes femmes à la beauté éclatante et des jeunes hommes promis à la richesse»?

M.-P. «D’abord, l’intérêt vient de l’importance de combler un vide dans notre histoire. Quand on parle de la littérature des années 1940 et 1950 au Québec, on fait souvent référence aux grands classiques, dont l’incontournable chef d’œuvre de Gabrielle Roy, Bonheur d’occasion, paru en 1945. Mais on oublie toujours de mentionner qu’à côté des romans salués par la critique littéraire, a existé une production spectaculairement abondante, dont ne s’occupaient pas moins d’une soixantaine d’éditeurs!»

«Les romans à dix sous, comme on les appelait alors, se vendaient à 10 000, voire 20 000 exemplaires chaque semaine. C’est comme si on avait fait l’histoire du cinéma américain en centrant son regard sur les films indépendants, en occultant toute la production hollywoodienne!»

J.-P. «Ce que nous racontons dans notre livre, c’est comment les fascicules sentimentaux (c’est-à-dire des petits romans de 32 pages qui paraissaient hebdomadairement) s’inscrivent dans un univers culturel très large.»

«À l’époque, tout le monde chantait les joies de l’amour: les crooners sur les microsillons, les radioromans à la radio, le cinéma au grand écran; les histoires d’amour faisaient vibrer les cœurs.»

«La publicité se mettait elle aussi de la partie. Le rince-bouche Listerine racontait dans ses annonces comment les femmes qui ne prenaient pas soin d’elles allaient finir vieilles filles, et donc malheureuses!»

Évidemment, la dimension sociologique de ces séries sentimentales occupe aussi une place centrale dans L’amour à 10 sous: par exemple, vous vous intéressez aux rôles dévolus aux femmes et aux hommes, ainsi qu’à leur rapport au travail ou encore aux idées qui sont véhiculées au sujet du flirt et de la sexualité. Auriez-vous un fait surprenant ou une anecdote à nous partager à ce sujet?

M.-P. «Peut-être certaines personnes connaissent l’essai La femme mystifiée (traduction de The Feminine Mystique), de Betty Friedan, paru en 1963. Ce livre est souvent présenté comme ayant participé à la prise de conscience de la deuxième vague féministe. Or, nous avons été surpris de retrouver des récits qui anticipent les réflexions de Friedan.»

«Dans Souffle de passion (1947), par exemple, l’héroïne, une jeune femme mariée ayant déménagé dans un bungalow dans la banlieue, est malheureuse comme les pierres. Elle finit même par songer au suicide pour se libérer de sa condition!»

J.-P. «Ce qui m’a personnellement peut-être le plus surpris, c’est à quel point, pour l’héroïne, la quête d’un homme recoupe celle d’un home. Les romans parlent au fond très peu d’amour (ils règlent souvent la question de l’attraction des personnages par un coup de foudre qui court-circuite l’étude de leurs sentiments): ce qui les intéresse davantage, c’est comment une jeune femme arrivera à quitter le toit familial pour se trouver une “maison à soi”.»

Sur quels types de documents (archives, ouvrages, articles de presse qui en faisaient la promotion) vous êtes-vous basés pour brosser un portrait exact et précis de ces fascicules, et comment vous-êtes vous réparti le travail de recherche et d’analyse avec Karol’Ann Boivin et Harold Bérubé?

M.-P. «Le travail repose sur une exploration d’un corpus immense, composé des dons de deux collectionneurs (François Hébert et Richard Saint-Germain) aux archives de l’Université de Sherbrooke. Les deux collections contiennent environ 8000 titres (dont les séries de l’espion X-13), en plus de revues (dont Histoires vraies). Il s’agit d’un véritable trésor!»

J.-P. «La répartition s’est faite assez facilement. Marie-Pier, en maître d’oeuvre, a réalisé un premier plan de l’ouvrage et distribué les chapitres selon les intérêts de chacune et chacun. Il était évident que Karol’Ann Boivin, qui fait son doctorat sur le roman de campus au Québec, recevrait les sections sur les états féminins. Et il était tout aussi évident que Harold Bérubé, spécialiste de l’histoire urbaine, s’occuperait des sections sur les loisirs et le logement à Montréal.»

«Quant à Marie-Pier et moi, nous avions la tâche d’écrire les autres chapitres et de nous occuper de l’édition générale, constamment aidés en cela par Karol’Ann.»

Entre autres, vous revenez sur l’œuvre d’André L’Archevêque, un artiste méconnu qui a fait de «magnifiques illustrations» pour les romans à dix sous. Qu’est-ce qui vous a menés à vous intéresser à ses créations et à son style iconographique?

M.-P. «Notre ouvrage comporte près de 250 images, car nous voulions mettre en valeur les illustrations magistrales d’André L’Archevêque, qui a travaillé pour les Éditions Police-Journal, alors l’éditeur le plus populaire.»

«L’Archevêque avait suivi des cours par correspondance à la Famous Artists School, une école qui enseignait comment maîtriser les techniques qui faisaient la fortune des illustrateurs de magazine et de livres de poche américains. Son talent réussit à rendre admirablement bien les sentiments des personnages en quête de l’amour et du bonheur.»

J.-P. «Découvrir les romans à dix sous, c’est certes s’ouvrir à un imaginaire largement américain, mais présenté dans un langage résolument canadien-français. Aucune histoire ne se déroule dans un ranch du Midwest ou dans une île hawaïenne. Toutes sont campées dans un Québec exclusivement francophone.»

«Les illustrations d’André L’Archevêque en sont de parfaits exemples: les filles aux longs cheveux bouclés et les hommes à la mâchoire carrée, qu’on croirait tout droit sortis d’un film hollywoodien, portent des noms “bien de chez nous” et rêvent de s’établir dans une coquette maison à Anjou. Ils rêvent en quelque sorte de l’American life… made in Quebec.»

Pour découvrir nos précédentes chroniques «Dans la peau de…», visitez le labibleurbaine.com/nos-series/dans-la-peau-de.

*Cet article a été produit en collaboration avec les éditions du Septentrion.

Nos recommandations :