LittératureL'entrevue éclair avec

Crédit photo : Photos: Valérie Lebrun (Martine Delvaux) et Sandra Lachance (Catherine Mavrikakis)

Martine, Catherine, vous êtes toutes deux auteures et des figures phares de la littérature québécoise, en plus d’être essayistes, enseignantes de littérature et, bien sûr, amies dans la vie. On est curieux: depuis quand cette passion pour les mots vous habite-t-elle, et comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux?

M.D.: «Notre première rencontre a eu lieu au cours d’un colloque, à l’Université Concordia, au début des années 90. On présentait chacune une communication (Catherine en collaboration avec Olga Duhamel-Noyer qui, des années plus tard, est devenue notre éditrice!) J’habitais au Michigan, à l’époque. Brève rencontre, mais peu de temps après, Catherine m’écrivait pour m’inviter à collaborer à la revue Post qu’elle codirigeait. On a repris contact quand je suis venue vivre à Montréal.»

«Quant à la passion pour les mots… je ne sais jamais trop comment répondre, sinon, en disant que la passion des histoires, de la littérature, de la musique des mots… date de très longtemps, des longues heures d’ennui de mon enfance et de ma jeune adolescence sans doute, quand écrire était une des rares choses que je pouvais faire dans le village où j’ai grandi. Puis, un jour, plus tard, j’ai lu Prochain épisode et Madame Bovary, et j’ai compris!»

C. M.: «Oui, il y avait un colloque et une jeune femme brillante qui nous a tout de suite fasciné Olga et moi. J’ai immédiatement trouvé Martine passionnante et nous avons décidé de l’inviter dans un numéro de revue que nous préparions. C’était une belle rencontre. À l’époque, on savait que cela allait être important.»

«La passion pour les mots vient de ma mère qui était un sacré personnage et qui parlait une langue parisienne des années 40 et 50. Mon père était quant à lui d’Alger, il avait un accent et un parler pied-noir. Au Québec, mes voisins me parlaient ce français d’Amérique des années 60, et le curé à la messe roulait les R. J’ai vite compris que nous portions tous plusieurs langues en une. Et j’étais pour ma famille une espèce de traductrice entre les différents français que l’on pouvait côtoyer.»

Plus spécifiquement, pouvez-vous nous parler de votre rapport à l’écriture et des effets bénéfiques qu’elle a – encore aujourd’hui – sur vous?

M.D.: «Je ne sais pas si l’écriture a des effets bénéfiques sur moi (et encore moins sur les autres!), mais je sais qu’elle m’est nécessaire. C’est un geste que je ne peux pas m’empêcher de poser. Écrire, c’est ce que je fais, d’abord et avant tout. C’est peut-être même la seule chose que je sais plus ou moins faire.»

C. M.: «L’écriture me fait du bien, parce que je peux y faire vivre des pensées qui ne peuvent exister ailleurs. C’est un lieu de tous les possibles et même d’accueil de mes maux, de mes douleurs. Elle n’est pas cathartique, elle ne permet pas une libération, elle est plutôt un refuge, un espace d’hospitalité.»

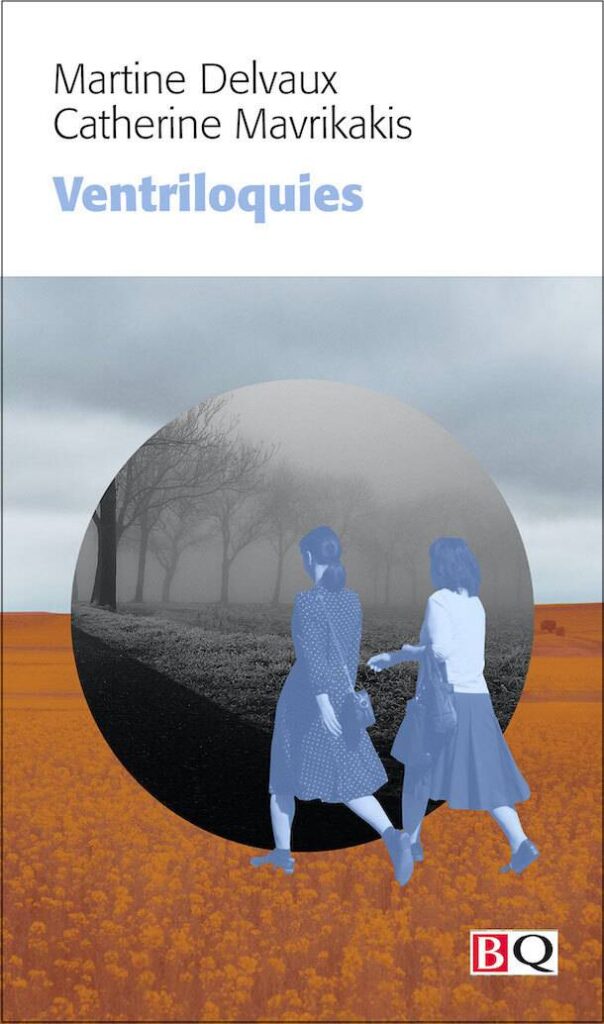

Votre passion commune pour la littérature vous a réuni, entre les mois de juillet 2001 et d’août 2002, période durant laquelle vous avez fait paraître Ventriloquies, «une correspondance poignante et intime» où vous abordez, entre autres, la maternité, les origines, le désir, la relation mère-fille, l’écriture, mais aussi le don et la perte. D’où vous est venue l’idée de cet échange épistolaire qui, à première vue, semble avoir eu une visée cathartique puissante sur vous – et vos lecteurs, par ricochet?

M.D.: «Je me revois au téléphone avec Catherine, en train de parler de cette idée de correspondance. J’étais au début de mon expérience d’écriture de «fiction» (Catherine avait déjà publié), et je venais de faire une fausse couche. J’étais hantée par cette expérience, abimée, fragilisée et triste, profondément triste… J’essayais de comprendre ce que cette perte provoquait comme rafales en moi. On a alors eu l’idée d’écrire sur la question de la filiation (c’est le mot qu’on a choisi pour nommer le sujet autour duquel ces lettres seraient échangées).»

C. M.: «Je suis contente que Martine réponde en premier à cette question. Je me souviens peu des circonstances. L’envie de partager, une peine impossible à dire, un désir d’amitié, de se déposer dans un livre ensemble. Ventriloquies était un lieu pour se retrouver dans les mots avec une semblable, une sœur.»

À travers cette version augmentée disponible en librairie depuis le 26 mai et qui vient embellir la collection de la Bibliothèque québécoise, vous proposez deux nouvelles lettres, écrites «vingt ans plus tard par deux jeunes autrices et amies, Chloé Savoie-Bernard et Alice Michaud-Lapointe». Pouvez-vous nous parler de cette réédition et de votre choix d’avoir souhaité accorder la parole à ces deux auteures?

M.D.: «On sait, parce qu’on nous l’a souvent dit, que Ventriloquies a été lu par des jeunes femmes au fil des années, et peut-être plus particulièrement par les femmes de l’âge de Chloé et d’Alice. C’était important de tendre le micro à celles qui nous montrent un chemin et qu’on peut suivre à notre tour. Il ne s’agit pas seulement d’où on vient, Catherine et moi, ni simplement de notre rapport à la maternité, mais du fait que dans cet enchaînement des générations, nous sommes aussi les filles de femmes plus jeunes que nous. C’est ça la beauté de la filiation.»

C. M.: «Je connais Alice et Chloé depuis de nombreuses années. Je les ai vues grandir intellectuellement et aussi dans l’écriture. Ce sont des filles que j’admire et qui, dans la vie, sont amies, forment un drôle de duo d’écrivains. Elles m’ont souvent aidée à l’université, par leur présence et leur façon d’être peu dupes du sort réservé aux filles. Je suis contente qu’elles puissent se retrouver un peu dans ce livre, que Ventriloquies ait quelque chose à leur faire entendre.»

Et alors, quels sont vos projets en parallèle pour les mois à venir? On aimerait ça savoir ce qui vous occupe l’esprit ces temps-ci… si, bien évidemment, ce n’est pas un secret d’État!

M.D.: «L’écriture est toujours au centre. Il y a des livres à paraître et d’autres à écrire, des scénarios de film aussi dans mon cas. Ce ne sont pas des secrets d’État, mais ce sont des projets, et les projets, pour moi, doivent être protégés, parce qu’ils viennent avec une certaine fragilité. Donc, je préfère ne pas trop en parler!»

C. M.: «J’ai une pièce de théâtre à écrire sur les Atrides pour une compagnie en Suisse que j’aime beaucoup, Le Galpon. Je vais faire paraître un court roman en France pour la collection Fictions d’Europe aux Éditions la Contre Allée. Je suis dans un roman encore une fois un peu court sur quelqu’un qui disparaît, de façon mystérieuse.»

«Et puis, je viens de déménager et je compte profiter de l’été. Si c’est possible… Je compte aussi prendre du temps pour chasser les cauchemars qui m’assaillent. En fait, je suis dans le ménage du passé.»

Pour lire nos précédents articles «L’entrevue éclair avec» et faire le plein de découvertes, consultez le labibleurbaine.com/nos-series/lentrevue-eclair-avec.

*Cet article a été produit en collaboration avec la Bibliothèque québécoise.

Nos recommandations :

«L’entrevue éclair avec…» Jean Désy, auteur sensible à la cause environnementale