LittératureL'entrevue éclair avec

Crédit photo : Lorraine Guillet

Gilles, tu es ingénieur physicien dans le domaine nucléaire. Qu’est-ce qui t’a donné envie de suivre cette voie professionnelle et, plus particulièrement, de te spécialiser en sûreté des centrales?

«C’est un domaine qui est à la fois pratique et un peu flyé; ça me plaisait, ce mélange des genres. J’ai obtenu une bourse pour faire une maîtrise à l’École Polytechnique de Montréal et, environ un mois plus tard, se produisait la catastrophe de Tchernobyl. On peut dire que ça m’a beaucoup marqué. La sûreté des centrales est un domaine fascinant.»

«Ce que je fais principalement dans mon travail, c’est la simulation d’accidents dans les centrales de type CANDU, les centrales à eau lourde et uranium naturel que nous avons au Canada. Avant de joindre l’industrie, je suis allé faire un stage comme étudiant à la centrale Gentilly-2 à l’été 1987. J’ai été convaincu que les travailleurs avaient à cœur la sûreté, qu’ils ne prenaient pas ça à la légère. Ce sont les personnes qui travaillent en centrale – et leurs familles – qui sont les premières touchées s’il y a un accident.»

Tu as consacré quinze années à mener une enquête sur l’aventure atomique montréalaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Peux-tu nous résumer les grandes lignes de ces recherches, et les motivations qui ont guidé ton travail?

«Quand j’étais à l’université, j’ai suivi un cours d’histoire des sciences, et ça m’a vraiment accroché. C’est à ce moment-là que j’ai entendu parler pour la première fois du Laboratoire de Montréal. Les années ont passé, je travaillais à temps plein, mon épouse et moi avons eu deux garçons, je n’avais pas beaucoup de temps libre.»

«Puis, il y a environ quinze ans, je suis tombé sur un article historique concernant la recherche nucléaire à Montréal pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis mis à lire tout ce que je pouvais là-dessus. La première chose qui m’a frappé, c’est qu’il y avait beaucoup de femmes qui avaient travaillé à Montréal, mais dont personne n’avait jamais parlé. Je me suis mis à la recherche de ces personnes et j’en ai retrouvé deux, ainsi que beaucoup d’enfants de ces chimistes, physiciennes et mathématiciennes.»

«Elles voulaient que leur histoire soit connue. Puis, on ne peut pas passer à côté de la question de l’espionnage au Laboratoire, c’est de la matière romanesque. Plus je fouillais, plus je trouvais qu’il y avait des aventures intéressantes. J’ai dû d’ailleurs couper dans mon manuscrit original pour en faire un livre qui se lit bien.»

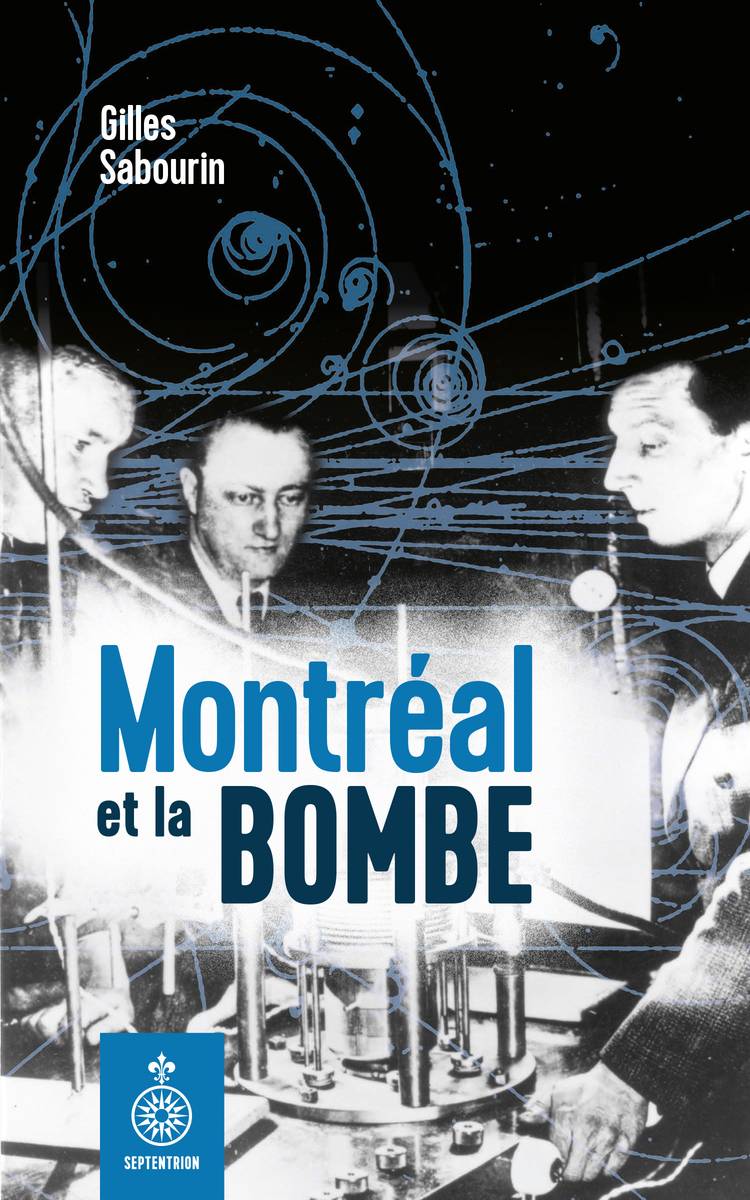

Le 13 octobre 2020, tu as publié Montréal et la bombe aux éditions du Septentrion. Dans ce livre basé sur des faits réels, tu proposes de découvrir une «saga palpitante» – et assez méconnue du grand public – où l’on découvre que des scientifiques européens ont bâti, durant la Seconde Guerre mondiale, un laboratoire stratégique de recherche nucléaire au sein de l’Université de Montréal. Selon toi, qu’est-ce qui tient les lecteurs en haleine tout au long de cette lecture?

«Comme peu de gens ont entendu parler du Laboratoire de Montréal, je pense que le simple fait de découvrir ce qui s’est passé ici intrigue beaucoup. Ensuite, les histoires des personnes qui sont venues à Montréal sont assez extraordinaires. Plusieurs étaient des réfugiés qui avaient fui des pays envahis par l’Allemagne de manière assez rocambolesque. D’autres avaient survécu aux bombardements du Blitz sur l’Angleterre. Et tout ça, sans compter la présence d’un espion à la solde des Russes au sein du Laboratoire. Le Laboratoire de Montréal est aussi l’endroit où les premiers pas de la médecine nucléaire canadienne ont été faits.»

«Je suis assez fier des photos qui sont dans le livre, dont plusieurs m’ont été fournies par des travailleurs ou travailleuses du Laboratoire. Ça donne un aspect plus réel à cette aventure. J’ai aussi appris quelque chose de nouveau grâce à l’éditeur Septentrion. Les vignettes sous les photos ne doivent pas être seulement descriptives, mais conter une histoire. C’est ce que j’ai tenté de faire. On commence souvent un livre en regardant les photos. Alors, si vous voulez faire ça avec Montréal et la bombe, il va y avoir une courte histoire qui va vous être contée.»

Autre fait notable, tu soulignes pour la première fois l’apport non négligeable des femmes dans le processus de recherche, puisqu’elles constituaient le quart du personnel du Laboratoire de Montréal (notamment en tant que mathématiciennes, chimistes et physiciennes). Comment as-tu découvert leur contribution à ce projet et, aujourd’hui, quelle place occupent les femmes dans ton environnement professionnel?

«Au mois d’août 1945, quelques jours après Hiroshima, le gouvernement canadien a publié un communiqué de presse qui dévoilait l’existence des Laboratoires de Montréal et de Chalk River. En annexe, il y avait une liste d’une centaine de scientifiques qui avaient participé au projet, dont huit femmes diplômées d’universités canadiennes en chimie, physique ou mathématiques.»

«En continuant de fouiller, je me suis aperçu qu’il y en avait beaucoup plus et qu’elles avaient joué un rôle important. Entre autres, les “calculatrices”, qui faisaient, à la main et à longueur de journée, les calculs nécessaires à la conception des réacteurs nucléaires.»

«J’ai eu la chance de rencontrer deux de ces femmes qui sont toujours vivantes: Alma Chackett, une chimiste britannique qui a maintenant 102 ans, et Joan Wilkie, une calculatrice de 96 ans originaire de Montréal. Les deux ont conservé une excellente mémoire et m’ont conté plusieurs anecdotes que je relate dans mon livre.»

«Dans mon travail d’ingénieur, la grande majorité de mes collègues sont des hommes. Je dirais qu’il y a un peu plus de 20% de femmes, à peu près comme au Laboratoire de Montréal! Pendant six ans, j’ai supervisé un groupe d’analystes de sûreté, et la moitié étaient des ingénieures! Mais, c’est quand même assez rare.»

De quelle façon peut-on continuer à suivre tes recherches et ton travail? On est curieux de savoir si tu comptes sortir un prochain ouvrage en lien avec ta passion!

«J’ai plusieurs idées qui me trottent dans la tête. J’ai eu d’assez bonnes critiques pour mon livre, alors ça m’encourage à continuer mes projets d’écriture. Il y a une femme peu connue, Harriet Brooks, qui a été la première femme diplômée avec une maîtrise en physique de l’université McGill, en 1901. Sa vie a été à la fois incroyable et, par certains aspects, dramatique. Elle était la première étudiante d’Ernest Rutherford à Montréal et, plus tard, elle a travaillé avec Marie Curie. Quand elle s’est mariée avec un homme de la haute bourgeoisie anglaise de Montréal, elle a cessé tous ses projets de recherche. Elle a eu trois enfants, dont deux qui sont morts dans des circonstances tragiques. J’ai l’idée d’un livre qui serait basé sur des recherches historiques, mais aussi avec un aspect romancé.»

«Un autre projet serait de conter l’histoire du tokamak de Varennes (une machine à fusion nucléaire) et de certains accélérateurs de particules canadiens. Je parlerais de l’importance de la recherche fondamentale, de l’insouciance de nos politiciens, le tout entremêlé d’histoires de vie, comme dans mon premier livre.»

«Je ne tiens pas de blogue ou quoi que ce soit qui y ressemble. Je devrais peut-être y songer, mais il faut trouver le temps de garder ça vivant!»