LittératureL'entrevue éclair avec

Crédit photo : Nicole Brossard

Denise, on est curieux de savoir: d’où t’est venue la piqûre pour la littérature?

«À l’adolescence, dans les années 1950, ce sont les poèmes de Saint-Denys Garneau et d’Anne Hébert qui ont été mes premières passions. Or, l’écriture, la vraie, je l’ai souvent répété, ne m’est pas naturelle. Son premier surgissement a été long à venir. Car, dans le petit monde d’où je viens, en bref, il n’y avait que des murs et des morts. Sans véritable langue, ni intention, ni pensée, ni projet. Une telle enfance, qui étouffe à la fois vigilance et ardeur, est dangereuse.»

«Longtemps j’ai été une périlleuse porteuse de bombe. Le désir de sauver ma peau – et par ricochet celle des gens dans/de mon genre – a été lent à venir. La question du “quoi faire avec cet engin explosif” – mélange d’émotions, de larmes, de chantage, d’ignorance, de folie et de morts, dangereux pour tout le monde – a longtemps séjourné dans un drôle d’endroit, sorte de limbes blindés à l’intérieur de moi.»

«Puis quelque chose s’est enfin ouvert. Hasard et nécessité. La littérature, celle des femmes conscientes d’être des femmes qui écrivent, et les autres arts allaient me donner l’élan, “la piqûre” pour me mettre en mouvement, percer l’obscurité, tant celle du dedans que celle du monde.»

En tant qu’autrice, tu as publié plus de 40 recueils de poèmes (!), ainsi que des récits, des livres d’artiste et des dramatiques radiophoniques. Qu’est-ce qui explique ton inspiration aussi foisonnante et ton envie de créer dans des genres aussi éclectiques, selon toi?

«Ouf! D’abord, une petite précision: le «40» inclut également les récits et les livres d’artiste. Quant aux dramatiques radiophoniques, elles ont été présentées à la radio, bien sûr, mais je ne les ai jamais publiées en livre. Un jour peut-être, mais retouchées.»

«D’autre part, ce qui peut paraître à première vue foisonnant l’est sans doute beaucoup moins si on considère le fait que tout cela s’échelonne sur plusieurs décennies. Quant à l’éclectisme, je crois que ma voix, peu importe le genre, y est toujours celle d’une poète farouchement inquiète qui, un peu comme le dit Danièle Sallenave dans Le don des morts, tente d’écrire le texte, peu importe sa forme, qui soit une réponse à la “misère de vivre”.»

«J’écris peut-être toujours, comme je l’ai déjà avoué quelque part, en me rêvant violoncelliste, parce que le violoncelle, ai-je appris un jour, est l’instrument le plus près de la voix humaine. Voix, ce qui m’amène à penser langue, respiration, souffle, son, rythme. Et, comme j’écris toujours à partir des mêmes obsessions – la douleur et la mort, entre autres, et leurs multiples conséquences sur la suite du monde –, c’est en cherchant une forme autre, une langue autre, mais liées toutes deux au poétique, qu’il me semble que je risque le plus d’arriver à m’étonner.»

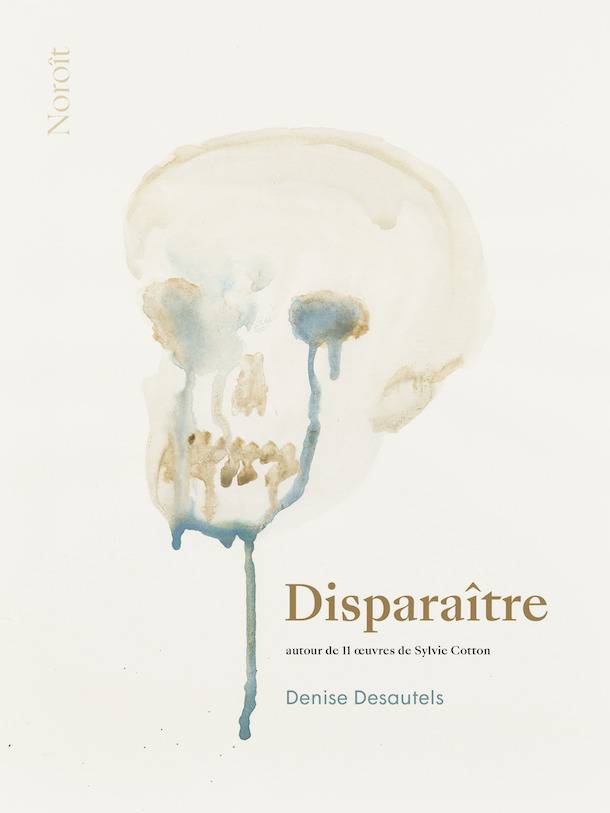

Ce 31 août, ton nouveau recueil Disparaître sera publié aux Éditions du Noroît. Les poèmes que l’on découvre au fil des pages ont été fortement inspirés par onze œuvres de l’artiste interdisciplinaire Sylvie Cotton. Peux-tu nous parler de ce qui t’a interpellée dans son approche créative et dans ses illustrations?

«Au départ, il y a une première œuvre, celle qui donnera son titre au recueil, Disparaître, que je connaissais pourtant déjà. Or, la revoyant dans l’exposition collective Le temps file: la vanité dans la collection du Musée national des beaux-arts du Québec, j’ai été à la fois bouleversée et éblouie. Malgré la grande qualité de l’ensemble de l’exposition, c’est vers ce miroir sans tain, cerclé de métal et recouvert aux deux tiers de cendre – au singulier! – protégée par un verre convexe, que je suis sans cesse revenue ce jour-là, vers ce qui reste de nous… à la toute fin.»

«Je venais d’accepter, ce qui m’était vite apparu comme une pure folie – moi, l’écrivaine-tortue –, d’être la poète en résidence, en 2017-2018, à la revue Relations et de remettre, tous les deux mois, un texte poétique de 700 mots. Ce troublant éblouissement devant Disparaître et ma première vraie rencontre avec Sylvie dans son atelier, parmi tant d’objets, de dessins et de photographies m’ont donné l’élan et la ferveur qu’il me fallait pour assumer jusqu’au bout cette folie.»

«Après, et pour chacun des chapitres – il y en a finalement onze –, nous avons choisi ensemble l’œuvre qui devait suivre, qui avait le plus de chances d’oxygéner l’écriture. Et chaque fois avec la même complicité et la même ferveur.»

On a pu lire que, dans tes poèmes, «[tes] mots n’ont toutefois peur de rien: ni du risque, ni des larmes, ni des âmes et des êtres souffrants, ni, surtout, de cette “mort [qui] approche”». Comment as-tu fait pour t’affranchir – ou au moins, te distancier – des pensées et des sentiments effrayants que la mort peut éveiller en chacun de nous?

«Dès 1980, dans La promeneuse et l’oiseau, je parlais de l’errance de “la promeneuse entre les jours les événements les morts” et de la nécessaire présence de l’amie dans cette reconstruction d’une enfance encerclée de murs, du nécessaire accompagnement, et je finissais par avouer une première fois qu’“à deux, c’est plus facile”. Ce que je crois toujours.»

«Avec Sylvie, dont tout l’être est orienté côté vie, je suis arrivée à me distancier, mot que tu suggères si justement, de l’effroi lié à la pensée de la mort. Du moins de façon provisoire. Et pourtant, La mort approche est le titre de l’une des œuvres de Sylvie qu’on retrouve dans ce livre. Comme l’est aussi étonnamment La mort réveille qui fait resurgir le mot vigilance – afin de ne pas abandonner le monde à lui- même –, que j’aime beaucoup.»

«À chacune de nos rencontres m’est venue de Sylvie une certaine lumière qui a rendu mon écriture plus libre, moins étroitement associée à cette obscurité originelle dont je n’arrive pas à me déprendre tout à fait. Il y a chez elle et dans son travail une sorte d’étrange sérénité face au monde et à la vie, à la douleur du monde et de la vie, qui m’a le plus souvent fait défaut.»

Et alors, as-tu déjà un prochain projet d’écriture en tête? Si oui, on aimerait beaucoup savoir quelle forme prendra cette nouvelle création, et quel en sera le sujet!

«À l’invitation de Catherine Mavrikakis, j’ai accepté d’écrire, il y a déjà quelques mois, un texte pour le dernier numéro de la revue MuseMedusa, qui porte sur la figure d’Ulysse. Catherine avait pensé à moi, m’avait-elle dit, entre autres, parce qu’elle me sait voyageuse. Or, empêchée de voyager depuis des mois par la pandémie, où en étais-je avec moi-même, où en était mon regard, avec cette incessante et double nécessité du déplacement vers l’ailleurs et du retour au bercail?»

«Je lui avais répondu un “OUI” majuscule, avec l’espoir, avais-je ajouté, de dépayser, grâce à cette figure, autant mon besoin de départ et de retour que l’imaginaire et l’écriture de la voyageuse vieillissante que je suis devenue et qui se demande si le jeu, même permis, sera encore possible.»

«De là, la féminisation de la figure dans ce texte de prose poétique sous forme de fragments, qui a précisément pour titre Ulysse vieillissante (fragments). Mais fragments aussi, parce que j’ai écrit ce texte en ayant l’impression que de vieilles obsessions – Pénélope étant devenue ici la mère d’Ulysse, l’amour y étant souhaité comme réparation, autrement donc que comme “avalement” ou dévoration – s’ouvraient sur de l’inattendu, quelque chose de plus ouvert et de plus vaste qu’avant. De plus désirable surtout. Ce qui m’amène à avoir envie de le poursuivre jusqu’au livre… en cet après pandémie.»