MusiqueLes albums sacrés

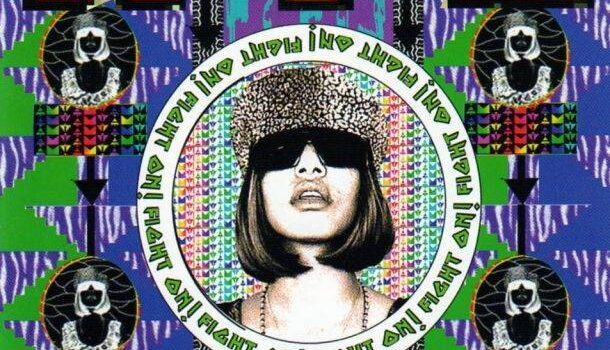

Crédit photo : www.theknockturnal.com

S’il y a un mot qui doit nous résonner en tête lorsque l’on parle de M.I.A., c’est sans doute sa détermination. Tout d’abord, dans son parcours personnel, qui a notamment laissé sur son chemin dès l’enfance pauvreté extrême et guerre civile au Sri Lanka. Elle résistera. Ensuite, au niveau artistique, elle qui a bûché pendant plusieurs années à l’intérieur de sphères de créations, entre autres comme artiste visuelle ou bien comme documentariste. Elle persistera. Finalement, sa voix se fera entendre sur une plus grande échelle avec ses chansons alors qu’elle entre dans la trentaine en 2005.

Maya en a vu de toutes les couleurs et elle est déterminée à le faire entendre, et ce, sans passer par quatre chemins. Après le succès d‘Arular, prénom de son père, elle a le vent dans les voiles et il semble que rien ne puisse l’arrêter. Qu’elle livre un album aussi énorme que Kala, prénom de sa mère, n’est donc pas une si grande surprise: c’est comme si tout le monde l’attendait. Musicalement, le résultat est toujours aussi spectaculaire aujourd’hui. Son mélange d’une myriade de styles révolutionnaires situe immédiatement l’auditeur.

Kala n’est pas un terrain de jeu, mais bien un champ de bataille. Thématiquement, sa portée est infiniment large, le monde étant sa destination. Et il devrait être la vôtre, aussi.

«Bamboo Banga» est une sensationnelle introduction et nous présente une M.I.A. irrévérencieuse qui n’a pas peur de brasser la cage. «Roadrunner / Roadrunner / Going hundred mile per hour / With your radio on», débute-t-elle, citant Jonathan Richman and the Modern Lovers. La pièce ne ressemble en rien à ce que le groupe proto-punk new yorkais faisait dans les années 1970, mais l’esprit de liberté est essentiellement le même. «M.I.A. coming back with power / power», chante-t-elle, se comparant même à l’héroïne Barbarella. L’univers de la chanteuse n’est pas de la science-fiction, toutefois, car elle est bien alerte face aux réalités navrantes qui l’entourent.

«Bird Flu» s’attaque au machisme et au sexisme omniprésent là où elle vient, les groupes de voyous s’interchangeant les filles et les traitant comme de la viande: «Streets are making’em hard / So they selfish little roamers / Jumpin, girl to girl / Make us meat like burgers / When I get fat / I’ll pop me out some leaders». «Boys», avec ses changements de rythmes ingénieux, traite des jeunes garçons nés dans la pauvreté et la violence, incapables de se sortir de ce cercle vicieux qui les consume. Ou plus tard, s’ils deviennent riches, ils déclarent des guerres. «Jimmy» reprend une chanson tirée d’un vieux film de Bollywood et lui donne une touche disco parfaite pour les pistes de danse.

Kala ouvre sur un tout nouveau monde de possibilités, l’artiste touche-à-tout qu’est M.I.A. ne se traçant aucune limite. Ainsi, des pièces telles «Hussel» et «Mango Pickle Down River» condensent un nombre hallucinant d’idées à l’intérieur de chansons pop punchées de quatre minutes. Il n’est peut-être pas hasardeux que M.I.A. reprenne les mots de «Where Is My Mind» des Pixies sur «20 Dollar», car sa musique est tout aussi éclatée et, surtout, libre que le célèbre groupe de Boston. Les paroles de la rappeuse sont toutefois beaucoup plus directes que la poésie surréelle et absurde de Frank Black. Sur Kala, chaque chanson semble être une attaque magnifiquement orchestrée dans le chaos et l’ingéniosité.

L’esprit et l’énergie déployés tout au long de Kala rappellent à la fois les frappes incendiaires et révolutionnaires de groupes hip-hop terrifiants tels que Public Enemy et ce désir de dénoncer l’hypocrisie et de rendre une justice sociale de formations punks comme The Clash. «It ain’t your weekly cash / That feeds my mom the rice», chante M.I.A. sur «World Town», fière représentante d’une classe ultra-défavorisée et ultra-ouvrière qui doit travailler quinze heures par jour pour survivre. Sur «The Turn», elle ne se gêne pas pour déclarer qui rien ne pourra l’arrêter. Et en tant que travailleuse acharnée, elle aime bien aussi baisser sa garde pour faire la fête. Ainsi, «XR2» est une chanson festive parfaite.

La pièce maîtresse arrive cependant à la onzième chanson, soit avec la désormais classique «Paper Planes». Contenant un échantillonnage de «Straight to Hell» du groupe The Clash, la pièce se veut être la plus légère et aérée d’un album fortement chargé musicalement. Malgré tout, sa production plus polie ne sonne pas moins révolutionnaire pour autant, M.I.A. dressant un sublime portrait, volontaire ou non, de cette crainte envers les réfugiés et les nouveaux immigrants. Le titre fait à la fois référence à un joint de marijuana et à un passeport permettant de prendre l’avion. «All I wanna do is take your money», lance-t-elle au refrain, sous échantillonnages de coups de feu et d’une caisse qui s’ouvre. Absolument parfait. Et lorsque M.I.A. chante «No one on the corner has swagger like us», c’est à se demander s’il y a souvent eu des mots plus vrais dans l’histoire de la musique pop.

M.I.A. fera paraître trois autres albums par la suite, tous sous-estimés par la plupart des critiques (surtout le plus abrasif Maya en 2010). De nature à toujours aller à contre-courant, Maya Arulpragasam contribue toujours à livrer des albums difficiles, mais nécessaires, afin de tenter de faire bouger les choses. Les dix dernières années ne nous ont pas laissé un grand nombre d’albums aussi percutants et pertinents culturellement. Avec Kala, M.I.A. a réussi un tour de force remarquable: demeurer fidèle à ses origines tout en perçant cette fameuse membrane de la musique populaire. Elle a su mélanger la pop, l’avant-garde, l’engagement ainsi que l’art pour créer un tout cohérent et extrêmement à-propos.

Écouter Kala en 2017 nous fait réaliser à quel point il s’agit de l’un des derniers albums à avoir ce pouvoir.