ThéâtreCritiques de théâtre

Crédit photo : David Monteith-Hodge

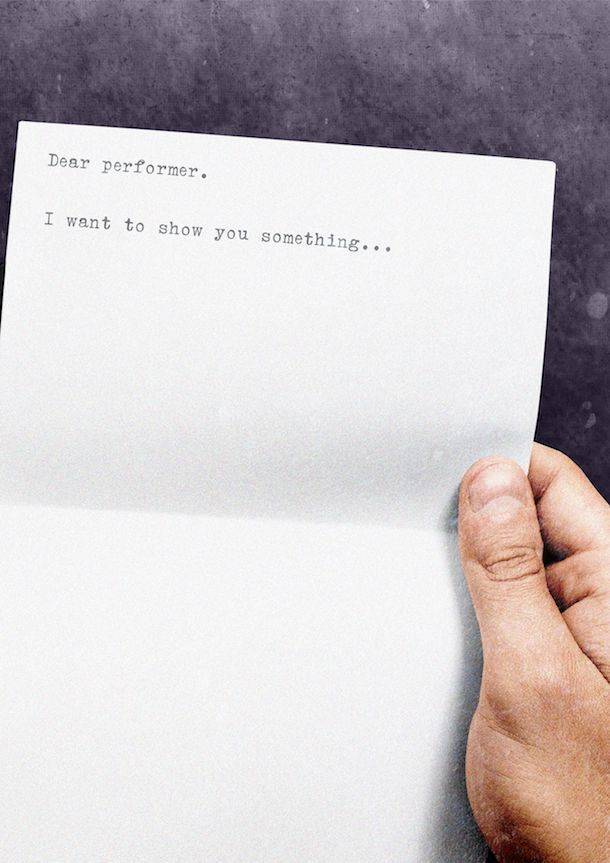

Dispositif singulier s’il en est un: NASSIM met en scène un acteur différent… à chaque représentation. Pour tout renseignement, celui-ci est simplement prié de se munir de son téléphone cellulaire. Aucun arrangement avec le gars des vues – Soleimanpour lui-même, en l’occurrence –, l’acteur déballe le concept du spectacle en même temps que l’auditoire.

L’actrice Valérie Laroche a été désignée pour inaugurer la formule intrigante, se pliant avec application à diverses consignes, lisant à voix haute «son» texte projeté sur un écran tendu au-dessus de la scène dépouillée du Périscope. La scénographie est minimaliste, ne comptant pour seul mobilier qu’une table, un micro, des feuilles de papier, ainsi que quelques menus objets.

Une telle formule renforce l’impression d’une certaine précarité, mais surtout de préciosité des moments qui se déploient sur les planches. D’ordinaire, le public se leurre plus aisément quant à l’aspect de vérité des histoires auxquelles il assiste, détournant son attention de la prise de risques intrinsèque à chaque représentation théâtrale ainsi que de l’ampleur du dispositif à la base d’une pièce.

NASSIM donne cette impression curieuse que le spectacle s’écrit et se crée au fil même de la représentation, qu’il s’imbibe de l’essence de l’acteur se prêtant au jeu à chacune des représentations. Le public et l’acteur semblent dotés du curieux pouvoir d’influencer le cours de la pièce, bien qu’en réalité, ceux-ci jouissent de peu d’espace d’improvisation, le spectacle paraissant réglé au quart de tour de manière à en garantir le bon déroulement.

Qui plus est, l’acteur convoqué se révèle au public à un degré supplémentaire d’authenticité: il ne se compose aucun personnage, étant simplement renvoyé «back to himself» comme l’a mentionné Soleimanpour au cours de l’entretien qui a suivi la toute première représentation du Carrefour.

Un spectacle carburant à l’essence humaine

Dans un esprit bon enfant, NASSIM relate des pans de la vie de son créateur. La pièce prend éventuellement la forme d’un cours de farsi, la langue maternelle de Soleimanpour. Le seul bémol que l’on oserait relever à la pièce est la longueur de telles séances d’enseignement, toutes amusantes qu’elles soient. Certains membres de l’auditoire y prennent éventuellement part.

Or, l’utilisation du farsi sur scène comporte une symbolique toute particulière alors que le parcours de créateurs iraniens est semé d’embûches. Pour Soleimanpour, le drame réside précisément dans le fait qu’il lui soit impossible de tenir une représentation en farsi, la langue de sa propre mère, compte tenu des entraves posées à son parcours de créateur.

La pièce ayant beau avoir été traduite dans douze langues, jouée dans une trentaine de villes pour un total de quelque 320 représentations, l’enjeu d’utiliser le farsi est ainsi crucial pour lui. Car on n’est jamais si éloquent que dans sa langue. Chacune d’entre elles offre un point de vue unique sur le monde, comme l’illustre cette touchante traduction de «Tu me manques», «Delam tang shodeh» signifiant littéralement «mon cœur chiffonné est».

Nonobstant quelques longueurs, l’auditoire rit de bon cœur, et s’enlise volontiers dans les profondeurs du souvenir du créateur. Le propos est d’autant plus fascinant qu’il est rare d’avoir accès à de telles parcelles du quotidien des familles iraniennes. Soleimanpour exprime sa reconnaissance envers sa mère, celle à qui, en vérité, le public doit les moments riches auxquels il assiste, sans qui le spectacle n’aurait jamais eu lieu. Une telle ode, si vibrante, en l’honneur des mères a de quoi bouleverser les membres de l’auditoire. De tous les mots qui leur sont enseignés pendant la représentation, «mamann» risque fort d’être le seul qui puisse résister à l’oubli, renvoyant à notre condition universelle: celle d’avoir été porté par une femme, et d’avoir été relié à elle d’une manière si étroite à à l’orée de notre vie.

«NASSIM» de Nassim Soleimanpour en images

Par David Monteith-Hodge

L'avis

de la rédaction