ThéâtreCritiques de théâtre

Crédit photo : Jeremy Mimnagh

Les spectacles qui nous marquent le plus sont ceux auxquels on s’attend le moins. Black Boys est de ces créations qui nous rappellent pourquoi tout notre corps frissonne d’excitation lorsque les lumières s’éteignent et que le silence se fait dans la salle. On ne peut s’empêcher d’attendre une révélation, une illumination, le coup de foudre scénique qui changera à jamais notre vision du monde.

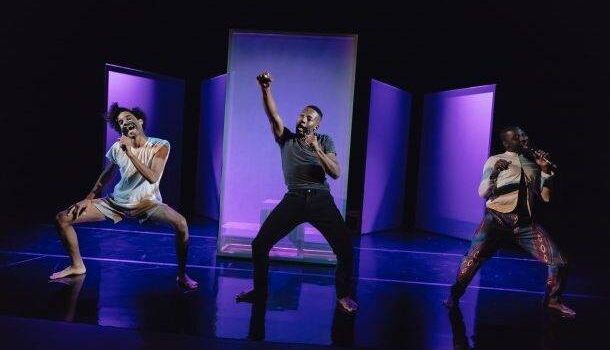

Il faut l’avouer, cette étincelle se fait rare. Mais quand on a été assez patient, assez curieux et aventureux pour la dénicher, elle nous éblouit encore plus fort. Stephen Jackman-Torkoff, Tawiah Ben M’Carthy et Thomas Olajide se livrent sans retenue et sans pudeur, entiers et superbes dans une successions de numéros débordants d’énergie comme autant de déflagrations de leur rage de vivre.

Dans un patchwork éclaté de morceaux d’existence se dessinent les destins de trois petits garçons qui ont appris à grandir à contre-courant, à faire de leur différence la fierté qui les tient debout. Se découvrir noir, se découvrir homme, se découvrir une attirance pour les autres hommes, se chercher encore et encore pour enfin se tenir face à nous, ici, ce soir.

Ensemble, ils épluchent les étiquettes sociales qu’on veut bien leur apposer, les faisant tomber les unes après les autres, se jouant des clichés avec humour et intelligence. Refusant l’hétérosexualité autoritaire comme l’homosexualité restrictive, ils révèlent les murs qui nous enferment tous dans des cases pour mieux les détruire à coups de poings rageurs et de verbe lyrique.

Mais encore plus que les questions du genre et de la sexualité, c’est la question de la «blackness» qui est ici creusée en profondeur. C’est la communauté noire américaine, ses paradoxes, ce qu’elle aspire à être et l’image que les Blancs s’en font qui est interrogée. Stephen est métis; Thomas est né dans le BC, issu d’une famille d’immigrants nigérians; et Tawiah est lui même immigrant ghanéen de première génération.

Il n’y a manifestement pas qu’une seule «blackness», pas qu’une seule façon d’être un homme noir en Amérique du Nord. Pourtant face au «white people», ils se doivent de faire front ensemble pour prendre la place qu’on ne leur a pas donné.

Si ce n’est pas blanc, alors c’est noir. Mais si c’est noir, est-ce assez noir? Ou trop noir pour toi? Après tout, elle est à moi cette peau, il est à moi ce corps, ce sont mes choix, c’est ma vie. Can it be mine? Est-ce que je peux m’appartenir? Elle est sans doute exactement là, la subversion dont parle Judith Butler.

La parole est dure, souvent violente, râpeuse et parfois rappée. Elle percute à tous les coups, sublime et vindicative ode à la liberté d’être soi et en paix avec soi. Et quand il n’y a plus de mots, il reste le corps pour parler. L’implication physique de ces trois interprètes est hors normes et c’est hypnotisée par la beauté du geste et de la langue que le public se lève d’un seul homme dans une ovation émue amplement méritée.

This is the «amazing grace», guys.

L'événement en photos

Par Jeremy Mimnagh

L'avis

de la rédaction