LittératureL'entrevue éclair avec

Crédit photo : Tous droits réservés

Gilles, te souviens-tu de cet instant précis où tu as réalisé que tu existais pour «vivre de poésie»? Parle-nous des moments charnières de ta vie, ceux qui ont forgé l’auteur que tu es devenu aujourd’hui.

«Quand on essaie d’évoquer un passé aussi lointain – une soixantaine d’années en ce cas-ci – l’imagination s’en mêle toujours un peu, avec la complicité d’une mémoire complaisante! Le moment fondateur de ma longue aventure avec la poésie – l’étincelle qui a, littéralement et figurativement, mis le feu aux poudres – se situe à l’époque de ma onzième année. Ma chère mère m’annonça un jour que c’en était fini de ma fascination pour les comic books! Sans plus discuter, elle est passée à l’action en érigeant au fond de notre cour un autodafé de brindilles et de feuilles mortes sur lequel elle a jeté mon entière collection. Pfuitt! En quelques minutes, tout mon univers imaginaire était parti en fumée. Puis elle me mit entre les mains un livre, un livre sans la moindre image! Rien que des mots! Il s’agissait du roman Pieds nus dans l’aube de Félix Leclerc…»

«Inutile de dire que le détestable objet est resté sur ma commode, ignoré avec dédain pendant plusieurs jours. Mais à force de broyer du noir, à la longue l’imagination s’est mise à crier famine de plus en plus fort et j’ai cédé. Oh, mais là, quelle belle surprise: dès la première phrase c’était gagné, comme si un nouvel univers imaginaire m’était révélé tout d’un coup: «Nous sommes tous nés, frères et sœurs, dans une longue maison de bois à trois étages, une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dehors et propre comme de la mie.» Moment WOW ! Découverte d’un imaginaire où les images les plus étonnantes n’avaient pas besoin d’être dessinées sur la page, mais où le rapprochement de quelques mots suffisait, à lui seul et immédiatement, à les faire apparaître directement dans l’esprit, avec une richesse de possibilités qui m’a aussitôt séduit – et que j’ai voulu imiter. C’est donc à ce moment que s’est produite l’étincelle initiatrice du feu qui brûle encore – pas celui du bûcher immolateur de ma mère, pour lequel je la remercie pourtant! – mais celui de ma passion pour la poésie.»

«Après l’étincelle initiale du livre de Félix, il y a eu d’autres «moments charnières» dont se nourrit toujours mon écriture – l’amour, la famille, le travail qui m’a mené aux quatre coins du monde; et des rencontres importantes, comme celle, plus tardive, il y a une dizaine d’années, avec le poète franco-ontarien Gilles Lacombe, devenu depuis un ami, qui était alors directeur littéraire aux Éditions L’Interligne. Il en est résulté une coopération féconde et soutenue avec cet éditeur important dans la communauté littéraire franco-ontarienne, dont je me félicite et les remercie sans retenue.»

On sait que tu es titulaire d’une maîtrise en langue et littérature françaises à l’Université McGill. On est curieux: sur quoi portaient tes recherches et comment ce cadre académique a-t-il influencé l’homme de lettres en devenir?

«Après le cours classique, j’ai fait des études au département de français de McGill en vue d’une maîtrise, sans pourtant obtenir le diplôme, faute d’avoir terminé la rédaction d’une thèse sur Benjamin Péret. En plus des cours sur le Moyen-Âge et la Renaissance, et sur divers poètes du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, je me souviens tout particulièrement d’un cours donné par l’inimitable auteur et critique littéraire d’origine franco-ontarienne, Jean Éthier-Blais, sur L’essai dans la littérature canadienne-française et québécoise. Cultivé, brillant, provocateur, mordant et souvent très drôle, Éthier-Blais nous a fait traverser avec brio, en quelques mois, l’ensemble du développement social, intellectuel et littéraire de la francophonie québéco-canadienne, à travers les essais des périodes successives de notre l’histoire, de Garneau à Borduas (celui du Refus Global).»

«Comment oublier, aussi, que la Révolution tranquille québécoise était alors en pleine floraison, que la vague structuraliste, pourtant à son déclin en France, faisait encore des ravages chez nous, et que la revue Tel Quel y était religieusement lue et relue. Ces courants, dépassés aujourd’hui, ont marqué nos discussions et débats d’alors, pendant les cours de littérature et de linguistique, mais aussi dans les tavernes, les cafés et les terrasses naissantes des rues de La Montagne et Saint-Denis où elles se poursuivaient. Ce fut, pour moi en tout cas, une époque enrichissante qui n’a pas fini de nourrir ma pensée et mon écriture, même si de nouveaux enjeux et défis, à la fois plus larges et plus existentiels, se sont ajoutés depuis, et sont devenus d’une urgence incontournable aujourd’hui.»

Entre 2011 et 2015, tu as publié trois recueils (Māyā partir ou Amputer, Mon univers est un lapsus et Mots qu’elle a faits terre). À travers ton écriture, on remarque que tu dédies, toujours avec finesse, une attention toute particulière à l’éternelle solitude de l’humain, à sa destinée et à la perception de son univers. Peux-tu nous parler de ton processus créatif, de la façon dont tu puises ton inspiration pour ensuite l’immortaliser sur papier?

«La solitude de l’humain, sans doute. Car du je au tu jusqu’au nous, il y a souvent un abîme qui peut paraître infranchissable, paralysant. C’est l’horizon vers lequel on marche, mais sans jamais l’atteindre, un peu comme l’image sur la page couverture de mon recueil Maya partir ou Amputer. Cela malgré l’amour, l’amitié, la solidarité identitaire et communautaire, la camaraderie à laquelle certaines convergences de pensée ou d’action ont pu, à l’occasion, donner lieu.»

«Il arrive aussi que la solitude, ou à tout le moins un certain isolement, soit délibérée, surtout dans le cas du poète. Car selon l’expression de Philipe Sollers, l’écriture est une «parole silencieuse» et cela implique quelquefois de faire le vide autour de soi, pour entendre cette parole qui murmure en nous et tenter de la saisir dans une forme qui produira le poème. Je laisse aux philosophes existentialistes (s’il en existe encore!) ou aux psychanalystes, la tâche d’approfondir ce concept de solitude – la Solitude… cela me remet en mémoire la chanson de Léo Ferré!»

«Quant à la destinée humaine au sein de l’univers et à la perception limitée qu’on peut en acquérir tout au long de la vie, je crois que cela ne peut pas se concevoir aujourd’hui sans que l’on accepte que l’être humain soit une infime partie d’un vaste tout dont chaque partie est liée. À l’échelle de l’univers, notre planète est une poussière et chacun de nous un assemblage instable de particules, brèves étincelles de conscience dans un système où tout est interdépendant, dans un éco-organisme dont la santé et la durée dépendent de l’équilibre, de l’harmonie et de l’intégrité de tous ses membres et organes.»

«Depuis toujours, je note au hasard ces fragments, ces lambeaux, ces morceaux bruts dans les carnets qui m’accompagnent partout. Puis je les laisse macérer, faisander, mûrir jusqu’à ce qu’un jour ou l’autre, ayant à peu près complètement oublié le contexte dans lequel je les avais recueillis, il me vient le goût de les redécouvrir, d’en choisir quelques-uns au hasard, de les réunir, de les assembler comme les pièces d’un puzzle dont l’image finale me reste inconnue jusqu’à ce que j’y aie mis le point final et un titre. Il s’agit d’une démarche intuitive, d’une exploration, de la recherche mot à mot de nouveaux rivages, de voies (et voix) inédites, de nouveaux rapports entre les êtres et les choses, d’un effort pour re-connaître l’inconnu!»

À la merci de l’étoile est ton quatrième recueil de poésie en prose publié aux Éditions L’interligne en mai 2018. L’humain y est présenté comme une «infime poussière d’étoiles perdue parmi les galaxies». Quel sens souhaitais-tu transmettre à tes lecteurs à travers cette œuvre poétique?

«Entre l’infiniment grand et l’infiniment petit de l’univers, notre brève existence sur cette motte de terre, d’eau et de pierre en fusion lancée à une vitesse étourdissante autour du soleil, n’existe qu’à la merci de l’étoile, une étoile en pleine combustion et elle-même à la merci de forces qui dépassent notre entendement. Or au sein de cette immensité de galaxies, constellations et masses de matière et d’énergie noires, nos petits drames humains – désirs, amours, haines, illusions et désillusions, triomphes, victoires, misères et défaites, engouements, joies et émerveillements – continuent de nous occuper et préoccuper comme si, à la fine pointe de l’évolution, nous étions la fin et l’aboutissement de cette incommensurable création.»

«Ainsi, au cœur de cette explosion cosmique, nous continuons de nous agiter dans l’illusion de notre propre importance, comme si nous étions au cœur même de l’univers, son étoile et sa star. Et nous profitons de notre bref moment d’existence pour massacrer et souiller tout sur notre passage, sourds à l’urgence exprimée par les mots de la chanson magnifiquement interprétée par Diane Dufresne: Il faut sauver la beauté du monde. Les petits poèmes en prose de ce recueil tentent de saisir divers aspects de cette réalité paradoxale, aussi belle et merveilleuse qu’ambiguë et désolante, dans une série de brefs tableaux réunis sous les noms – en eux-mêmes poétiques – de quelques-unes des innombrables constellations de la voûte céleste répertoriées de tout temps par les astronomes.»

«Et parce que cela est perçu à travers le prisme polysémique de la poésie, chaque particule de cette réalité est historiée au moyen d’une prolifération d’images singulières, souvent sombres, mais quelquefois aussi humoristiques et fantaisistes; des images qui se télescopent et s’emboîtent pour offrir un condensé de notre coin de cosmos qui, tout déglingué et menacé qu’il puisse paraître, se révèle aussi plein d’émouvantes surprises et d’attachantes beautés.»

«Bref, à l’instar du Néron de la légende, nous (poètes compris!) continuons de chanter pendant que la ville brûle, tandis que le grain de sable qui nous porte reste à la merci d’une étoile explosive en regard de laquelle nos rêves les plus fous ne sont que des feux de paille dans la fournaise infinie des constellations fulgurantes… C’est à la fois merveilleux, absurde et inquiétant!»

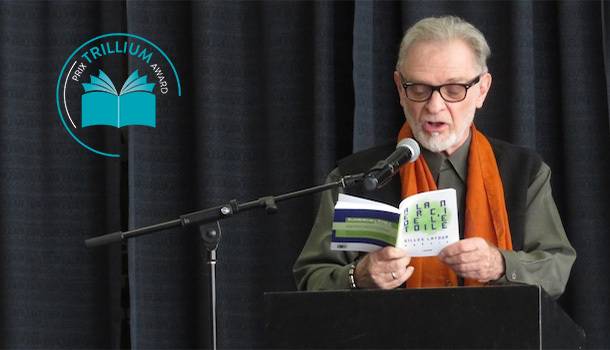

On a été très heureux d’apprendre que tu es en lice pour le Prix littéraire Trillium, qui vise à récompenser les écrivaines et écrivains francophones de l’Ontario et leurs éditeurs. Toutes nos félicitations! Comment as-tu accueilli la nouvelle et qu’est-ce que cette belle reconnaissance va t’apporter pour les années à venir?

«Bien que cela soit la deuxième fois qu’on me fasse cet honneur (mon recueil précédent, Mots qu’elle a faits terre, avait également été finaliste au Prix Trillium de poésie en 2016), cela fait toujours un petit velours fort agréable – tant au niveau personnel, qu’au niveau du travail essentiel de l’éditeur, qui continue de publier de la poésie, alors que l’on continue d’annoncer la «mort» de ce genre littéraire à tous les six mois et que certains prétendent que ça n’intéresse personne et que tout le monde s’en fout.

«Nul poète, je crois, n’écrit dans le but d’obtenir ce genre de reconnaissance ou de prix; mais il ne fait aucun doute que cela constitue un encouragement important, tant pour les auteurs eux-mêmes et leurs éditeurs, que pour les lecteurs qui les suivent déjà et ceux qui, à cause de ce prix, les découvriront – mais aussi pour l’entourage de parents et d’amis de l’auteur qui endurent depuis fort longtemps sa singulière passion de créer des objets de mots!»

Comme mot de la fin, peux-tu nous dire quels sont les défis d’écrire en français en Ontario, une province majoritairement anglophone, et d’y trouver son public, son cercle de fans?

«Dans un monde digital aux sollicitations stridentes, constantes et multiples, qui nous bombarde sans relâche de données instantanées et atomisées, écrire est en soi, plus que jamais, un défi, en quelque langue que ce soit, en Ontario ou ailleurs. On a souvent l’impression de ramer à contre-courant! Et, comme pour la poésie, on annonce depuis une trentaine d’années la disparition imminente du livre traditionnel – en effet, même les livres de poésie sont aujourd’hui disponibles en format numérisé. Pourtant, les festivals de poésie, comme celui d’Ottawa, VERSeFest (qui est bilingue), continuent d’attirer des milliers de personnes qui viennent écouter les poètes actuels venus du monde entier et acheter leurs livres.»

«En ce sens, écrire en français en Ontario n’est pas plus difficile qu’ailleurs, surtout avec le travail acharné des éditeurs courageux qui, comme L’Interligne, publient et font la promotion nos livres. Le problème est plus large et plus fondamental: c’est d’y vivre en français, dans le plein sens du mot, qui représente un défi constant. Mais comme on a pu le constater encore récemment, les Franco-Ontariens en sont conscients et demeurent vigilants, prêts à résister à toute tentative de miner leurs droits acquis dans une société et sur un territoire qu’ils ont contribué à développer. Aussi, les écrivains qui persistent à y créer une littérature francophone participent avec leurs mots et leurs chants à cette résistance.»

«Ma poésie n’est pas particulièrement identitaire ou territoriale, mais comme tout écrit en français publié dans cette province, elle témoigne de la vitalité d’une francophonie ontarienne profondément enracinée, et je suis fier d’avoir participé au recueil collectif paru récemment, Poèmes de la résistance (Prise de parole, 2019), qui réunit trente-sept poètes de chez nous pour «tenir tête» à toute tentative de marginalisation par le pouvoir.»