LittératureDans la peau de

Crédit photo : Chloé Charbonnier

Kharoll-Ann, on est ravis de discuter avec toi d’un sujet, ma foi, tellement nécessaire pour faire avancer les mentalités! Mais d’abord, parle-nous brièvement de toi! Ce qu’on sait: tu es doctorante en service social à l’Université d’Ottawa et tu es native de Montréal, née de parents haïtiens. Qu’est-ce qui t’a mené à vouloir étudier ce domaine, et comment décrirais-tu la personne que tu es devenue aujourd’hui?

«Adolescente, j’étais étudiante au Programme d’éducation internationale (P.E.I.) dans une école secondaire publique. Dans ce programme, on avait un nombre obligatoire d’heures de bénévolat à faire chaque année. J’y ai rapidement pris goût, j’en faisais même plus que ce qui était demandé!»

«À vrai dire, j’ai trouvé toute ma scolarité primaire et secondaire très difficile et ennuyeuse. J’ai aussi vécu de l’intimidation pendant tout mon primaire et mon secondaire. Je me sentais continuellement en décalage par rapport à mes pair∙es étudiant∙es avec une forte impression de ne pas parler le même langage qu’elleux.

«Donc, l’engagement social est devenu un exutoire, une façon pour moi de rencontrer des gens qui avaient des intérêts similaires aux miens et qui avaient aussi une préoccupation pour la justice sociale.»

«Après le secondaire, j’ai décidé de m’inscrire au cégep en Techniques d’intervention en délinquance, qui est un programme en relation d’aide aux frontières de la criminologie, de la victimologie, de la psychologie, de la sociologie et du travail social. Plus jeune, je ne pensais pas aller à l’université, surtout considérant que mes parents n’ont pas de diplôme universitaire. Mais j’ai tellement aimé mes études au collégial que j’ai décidé de tenter ma chance au baccalauréat en travail social à l’Université McGill.»

«Aujourd’hui, on peut dire que la piqure ne m’a pas lâchée, puisque je suis candidate au doctorat en service social et j’aspire à une carrière universitaire et de recherche dans le domaine. Ce n’était pas dans mes plans initialement lorsque j’étais plus jeune, mais je sens que j’ai trouvé ma place dans mon domaine, et j’y suis très heureuse.»

En plus d’être autrice, tu es également chroniqueuse pour Noovo Info, où tu parles entre autres de violences sexuelles, de santé mentale, de militantisme féministe et on en passe. Et depuis l’âge de 12 ans, tu multiplies les implications bénévoles, un «engagement qui est devenu un fil conducteur dans [ta] vie», pour reprendre tes mots lors d’une entrevue que tu as accordée en 2020 au McGill Reporter, université d’où tu es diplômée en travail social. D’où te viennent cette âme de combattante et cet altruisme, synonymes d’une grande humanité?

«Comme je le disais plus haut, j’ai eu une enfance et une adolescence que j’ai trouvées très difficiles. Mon réflexe a rapidement été que je ne voulais pas faire subir aux autres ce que j’avais moi-même vécu. J’ai aussi fait le choix conscient de ne jamais m’abaisser au même niveau que mes détracteurs.»

«J’avais aussi très hâte d’être adulte. Je savais qui j’étais, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas dans ma vie, même enfant.»

«D’ailleurs, on me demande souvent d’où vient ma combativité. Mes deux parents sont d’origine haïtienne. Ils ont connu beaucoup d’adversité dans leurs vies, mais ont toujours su relever les défis et les épreuves avec brio, la tête haute et avec droiture. De plus, Haïti est la première république noire du monde et le premier pays à avoir banni l’esclavage après une révolution victorieuse contre la France.»

«Je me dis que je dois avoir hérité en partie de la combativité de mes parents et de mes ancêtres.»

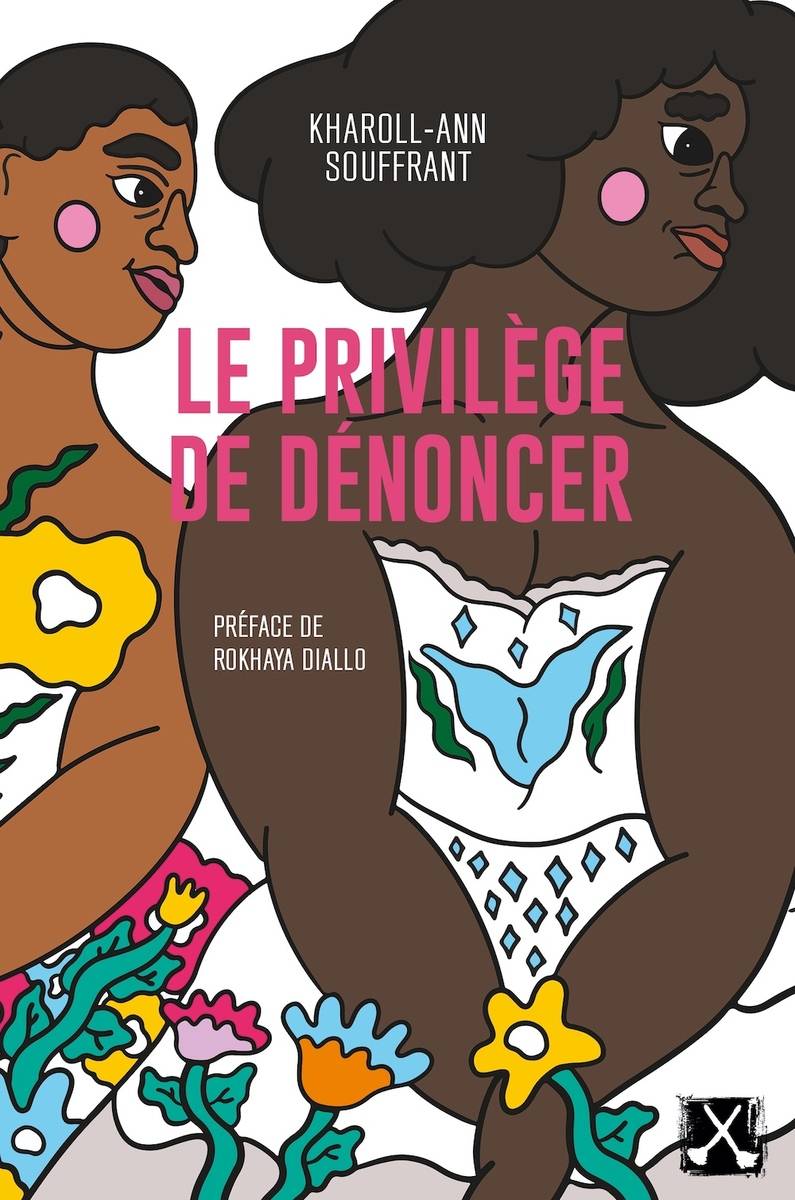

À te voir aller, on sent que ta corde sensible, ce qui constitue ton ADN en gros, c’est la dénonciation des violences faites aux femmes, mais aussi l’invisibilité des femmes racisées dans les différents mouvements au Québec. C’est ce qui t’a poussé à publier l’ouvrage Le privilège de dénoncer: Justice pour toutes les victimes de violences sexuelles, une nouveauté parue le 7 novembre aux Éditions remue-ménage qu’on recommande vivement! Parle-nous de ce besoin viscéral d’écrire ce livre et de ce qui en constitue l’essence même.

«J’étudie et réfléchis à la question des violences sexuelles depuis de nombreuses années. En plus d’avoir travaillé sur le terrain sur cet enjeu, à la maîtrise, mon mémoire a porté sur cette question.»

«J’ai entamé des études doctorales en 2019 et j’ai décidé très tôt dans ce processus que je voulais étudier le mouvement #MeToo avec une lunette féministe, antiraciste et intersectionnelle. J’ai écrit ce livre avec un certain sentiment d’urgence. Je ne me reconnaissais pas dans le discours mis de l’avant dans les médias au Québec sur la question des violences sexuelles.»

«En outre, j’avance que l’on doit ce mouvement à l’ingéniosité des femmes, des filles et des féministes noires, ce qui n’est à peu près jamais nommé dans les grands médias ici. C’est Tarana Burke, une organisatrice communautaire et survivante afro-américaine qui a fondé sa campagne en 2006. Cette campagne se destinait aux femmes et aux filles issues des communautés noires et de milieux défavorisés.»

«Les femmes et les filles noires et racisées ont toujours été actives et ont toujours lutté contre diverses formes d’oppression et de marginalisation. Malheureusement, on peine à reconnaître leur contribution à l’Histoire, celle-ci étant souvent effacée, appropriée et dénaturée de son sens premier tant par les hommes luttant contre le racisme que les femmes qui militent au sein du mouvement féministe blanc et mainstream.»

Ce livre, c’est «une invitation à élargir sans délai notre compréhension des violences sexuelles et racistes, et ce, pour le bénéfice de l’ensemble de la société». Justement, dans quel état d’esprit espères-tu que nos lecteurs, une fois le livre refermé, se retrouveront-ils imprégnés? On espère déjà qu’ils seront plus sensibles à cette cause, ce serait déjà un bon début!

«L’un des concepts que je vulgarise dans le livre est notamment la notion du continuum de la violence sexuelle. Je crois qu’il faut cesser de rester cantonnés dans des définitions strictement juridiques des agressions sexuelles. Bien qu’elles servent un certain but, ces définitions sont très restreintes et participent à la honte et au sentiment de culpabilité que portent de nombreuses personnes victimes et survivantes si leur vécu de violence sexuelle ne cadre pas dans ces définitions.»

«Il existe des définitions féministes et sociales des violences sexuelles qui sont tout aussi valables. Également, je souhaite que l’on ait une conception élargie de ce que signifie la justice. Elle ne se résume pas à mettre en prison les individus qui ont brisé un certain contrat moral et social. Il existe d’autres modalités qui peuvent offrir un sentiment de justice beaucoup plus grand aux personnes victimes et survivantes telles que la justice réparatrice, la justice transformatrice ou même la justice civile.»

«Enfin, j’espère que le lecteur, à la fin de la lecture du livre, comprendra le fait que de traiter des réalités des femmes noires et racisées n’est pas se «ghettoiser», c’est trouver des solutions pour l’ensemble de la société lorsqu’on prend la peine d’écouter et de centrer les perspectives des personnes issues de communautés historiquement marginalisées.»

Après ta lecture de cette dernière question, on t’invite à fermer les yeux et à te détendre complètement, l’espace d’un moment. Si tu avais la chance d’être première ministre du Québec, armée de ce pouvoir de faire avancer les choses en appliquant des actions concrètes, quelles seraient tes vraies priorités afin de rendre notre société meilleure, plus inclusive et plus ouverte sur les injustices sociales? Lâche-toi lousse; il y a fort à parier que ça ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd!

«Il y a une chose que je poserais comme premier geste si j’étais première ministre du Québec. Je suis moi-même une personne survivante tel que je l’explique dans le livre. J’étais mineure lorsque les faits se sont produits et c’était en contexte sportif avec une personne en position d’autorité.»

«L’une des choses que j’aurais souhaitées, c’est qu’il y ait des protocoles et des formations obligatoires et récurrentes auprès des individus qui sont amenés à graviter auprès de personnes mineures dans le cadre de leur travail, peu importe la fonction. Je pense aux écoles primaires ou secondaires, mais également aux milieux sportifs. Non seulement cela enverrait un certain message aux personnes autrices de violences sexuelles de tolérance zéro, mais également cela permettrait que les témoins deviennent des témoins actifs plutôt que passifs lorsqu’une situation de violence sexuelle vient à leur connaissance.»

«En l’absence de protocoles clairs et de formations récurrentes, l’Histoire a largement démontré que les organisations et institutions ont tendance à protéger leur image et leur réputation. Trois choses se produisent généralement sans balises claires: l’inaction, les représailles ou les maladresses envers les personnes victimes et survivantes. Tout ceci entraine une revictimisation certaine.»

«Sans être une panacée ou une finalité en soi, je pense que ce serait un bon début de prise de conscience collective et cela permettrait d’endiguer ce fléau social à la racine. À mon sens, les jeunes sont les grands oublié∙es du mouvement MoiAussi.»