LittératureDans la peau de

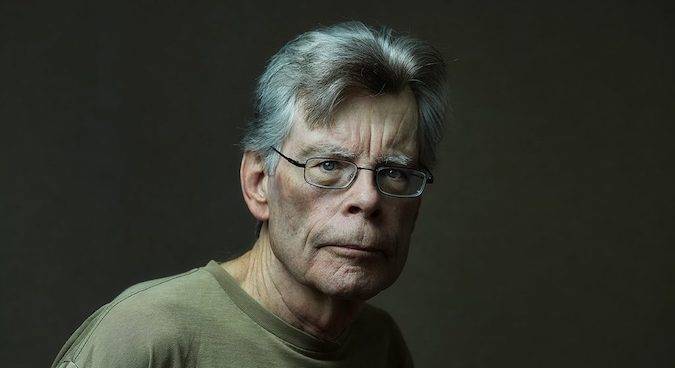

Crédit photo : Chantale Lecours

Cassie, raconte-nous comment prennent forme tes romans.

«Écrire de la fiction, c’est répondre au conflit. Conflit avec le monde, la politique, notre entourage, ses comportements, ses décisions; avec nous-même, nos propres principes. Un conflit persiste entre ce que nous percevons et ce que nous comprenons. Et dans cet écart se logent les problèmes, les erreurs, les paradoxes.»

«Or, ces tensions sont aussi des embrayeurs de fictions. Elles émergent de notre incompréhension des choses ou de notre résistance imaginative; le fait que nous soyons incapables d’imaginer que quelqu’un puisse agir de telle manière dans tel contexte.»

«L’incompréhension est le point de départ de mon écriture. J’écris en réaction à des problèmes et contradictions que je rencontre dans ma lecture du monde. Je ne cherche pas à résoudre ces problèmes. Au contraire, je travaille à leur extension: je les déplie grâce aux agissements absurdes de mes personnages, à des structures extravagantes et à la grandiloquence du narratif.»

Comment ton parcours t’a-t-il menée à enseigner les théories de la fiction et la création littéraire à l’UQAM?

«J’ai poursuivi mon doctorat à l’Université Laval en recherche-création. Ce fut l’occasion d’écrire un premier roman et de développer des recherches en théorie narrative. Je m’intéressais aux narrations non fiables dans les fictions littéraires et à l’expérience du soupçon: comment sommes-nous confrontés, dans nos lectures, à des narrateurs qui en savent plus qu’ils n’en disent ou qui en disent plus qu’ils n’en savent; ce que cela implique sur le plan de l’adhésion, de la méfiance.»

«En 2016, j’ai obtenu un poste de professeure à l’UQAM pour enseigner les théories et la pratique de la création littéraire. En plus de me fasciner pour l’alliage entre théorie et création, j’interroge les fictions d’autorité. Les phénomènes d’excès et de domination attribuables aux voix narratives me permettent de réfléchir aux spécificités du narratif liées à ses enjeux éthiques et politiques. Ces réflexions se retrouvent, sous diverses formes, dans mes romans.»

Parle-nous de ton espace de création. Quelle atmosphère est propice à l’écriture?

«C’est un espace mental qui importe et qui me manque, généralement. Aussi, j’écris très peu, par bribes. M’aménager, dans un horaire encombré, des moments privilégiés où je serais disposée pour la fiction, «créativement» disponible. Ce qui signifie: prête à réintégrer mon propre imaginaire.»

«Car les responsabilités de l’enseignement de la création imposent un mouvement incessant entre les imaginaires des étudiant.es en ateliers, des étudiant.es à la maîtrise, au doctorat (plus d’une soixantaine d’univers partagés chaque année) et le mien. Un imaginaire qu’il faut à tout coup nettoyer pour ne pas simplement reprendre les idées de ceux et celles que j’accompagne.»

«Je participe, j’entre dans leurs textes, mais à un point, il faut prendre mes distances, revenir à mes fictions, mes personnages, mes réflexes et tics de langage. Ce va-et-vient est grisant; le plus difficile c’est d’y trouver l’espace pour laisser mûrir un projet individuel.»

Après D’autres fantômes et Qu’il est bon de se noyer, tu fais paraître La valeur de l’inconnue aux éditions La Mèche. Comment tracerais-tu les grandes lignes de cette nouvelle parution?

«L’erreur est un principe qui gouverne ce roman. Mes personnages expérimentent l’erreur à partir de cette idée que leur vie est une suite de mauvais choix. Ils sont trois, amis et rivaux; ils tiennent les uns aux autres, mais cherchent à se détruire. Ils deviennent insatisfaits, tristes et seuls. De fait, ils se touchent à peine, n’arrivent jamais à s’émouvoir, à se comprendre. Incapables de se quitter, ils renforcent le piège dans lequel ils s’enlisent.»

«Je m’attache à la théorie des mondes possibles: chacune de nos actions ouvre une multitude de voies possibles. Or, une seule de ces options s’actualise, laissant les autres à l’état de virtualités. Nos chances perdues, nos petits deuils. C’est cela qui hante le roman: toutes ces déceptions, ces impossibilités. Cette impression que, si on avait fait des choix différents, on ne serait pas pris à inventer son récit, à reconfigurer inlassablement son échec.»

Si tu avais la possibilité de discuter avec l’auteur ou l’autrice de ton choix, peu importe l’époque et le pays, qui choisirais-tu et pourquoi?

Si tu avais la possibilité de discuter avec l’auteur ou l’autrice de ton choix, peu importe l’époque et le pays, qui choisirais-tu et pourquoi?

«Ma vision formaliste vient de ma rencontre littéraire avec Michel Butor, par L’emploi du temps, qui a été en tête de mon corpus de thèse. Maintenant, je l’enseigne. Je valorise le caractère total de son monument. Les structures complexes de mes romans sont tout autant de tentatives d’approcher cette totalité.»

«J’aurais pu discuter avec Butor – il est décédé en 2016 –, mais je reste avec l’impression qu’il ne me fallait pas entendre sa version, ses intentions, ou la raison de son abandon du roman. Je sais que les mythes s’effondrent quand on entre en contact avec leur vie quotidienne, leurs motivations individuelles et leurs critères pratiques. Pour Butor, le roman est un laboratoire.»

«Mon écriture loge dans ce laboratoire, elle flirte avec l’expérience de pensée. Elle a besoin de spéculer, de poser des hypothèses, comme un test, avec des marges d’erreur; bref, une écriture toujours à reprendre.»

Offrez-vous, vous aussi, une plongée dans l’imaginaire de Cassie Bérard. Pour en savoir plus, visitez le www.groupecourteechelle.com/cassie-berard. Pour découvrir nos précédentes chroniques «Dans la peau de…», visitez le labibleurbaine.com/Dans+la+peau+de…

*Cet article a été produit en collaboration avec Groupe d’édition la courte échelle.

Nos recommandations :