Littérature

Crédit photo : Bernard Préfontaine

D’où vous est venue l’idée d’écrire votre roman L’orangeraie?

«En fait, c’est né d’un coup de téléphone. La Maison de l’architecture de Montréal a organisé, il y a quelques années, une exposition qui s’intitulait Frontière et Mouvance. L’idée était de jumeler cinq architectes et cinq écrivains autour de ce thème. J’ai rencontré l’architecte dans un restaurant, on a discuté, et en parlant j’ai dessiné un triangle sur un napperon. Je me souviens de lui avoir dit: «Ce triangle, c’est une montagne.» Et en quittant l’architecte, je lui ai dit tout d’un coup: «Mets donc une orange dans la montagne.» Il me demande pourquoi et je lui réponds que je ne sais pas et il me répond: «OK». Il était très gentil d’accepter de suivre mes indications.»

«Je repars vers chez moi et là, je me rends compte que, vraiment, je lui ai dit n’importe quoi! Une orange, un triangle, une montagne… Alors je me suis mis à la tâche. Cette montagne, les deux versants étant identiques, m’a fait penser à la gémellité. J’ai vu tout de suite des jumeaux. Au début, j’ai imaginé un garçon de chaque côté, mais finalement, j’ai mis les deux garçons du même côté, parce que ce sont des enfants jumeaux. Et comme j’ai l’habitude, par expérience de théâtre, de faire parler mes personnages, j’ai fait parler les enfants, ensuite les parents et les grands-parents et cela a fait un petit paquet de feuilles qui a donné un court texte qui a été lu lors de l’exposition.»

«Mais plusieurs mois plus tard, les deux petits garçons me hantaient toujours et je voulais savoir le fin fond de l’histoire. J’ai développé le récit et un an et demi plus tard, ça a donné L’orangeraie.»

Aviez-vous des attentes avec ce roman?

«Honnêtement, je n’avais aucune attente. Je suis dans la soixantaine, je ne suis pas un jeune écrivain. Quand on est un jeune écrivain, on a beaucoup d’attentes. Parce qu’on a des choses à prouver. On en a toujours, sauf que dans mon cas j’ai publié beaucoup de livres et beaucoup de pièces de théâtre et j’ai compris qu’il vaut mieux se concentrer sur ce qu’on a à faire et non pas sur ce que ça pourrait provoquer. Ça nous déconcentre autrement. Donc, je n’avais pas d’attente. D’où ma grande surprise et ma joie de voir le succès et le retentissement international de L’orangeraie.»

Le roman a été reçu comment, ici?

«Ça faisait seulement deux, trois jours que le livre était sorti et le comédien Vincent Gratton en a parlé dans l’émission télé de Marie-France Bazzo. Il a dit que c’était bon en «tabarnak». C’était fort! Ensuite, ça a déboulé avec les journaux et très rapidement plusieurs prix.»

Et à l’international?

«J’ai été invité en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en Espagne. Je n’ai pas observé une seule différence entre le lecteur québécois et le lectorat européen. Ce qui revient le plus, c’est que ça touche. Ça fait comprendre la difficulté de ces gens-là qui vivent une situation tragique.»

Selon vous, pourquoi tant de gens ont été touchés?

«D’abord, je crois que c’est parce que l’actualité s’est emparée du livre, ce qui n’était pas du tout une intention de ma part. Malheureusement, il y a eu plusieurs attentats et le roman a été «accroché» par les évènements.»

«Moi, je voulais écrire une tragédie grecque, mais sous forme de roman. Une tragédie, c’est simple; c’est des choix tragiques. Je me suis concentré sur peu de personnages et une situation simple, claire, mais avec des surprises pour faire en sorte qu’on veuille tourner les pages.»

«Mon point de vue c’était d’amener le lecteur à ne pas juger les personnages, mais plutôt à les comprendre, à se mettre dans leurs souliers et ressentir leur tragédie. Ne pas nommer un pays rend le récit plus universel, transcende les époques et le manichéisme.»

«Cela dit, ma plus belle et grande surprise est que ce roman est beaucoup lu par les jeunes. Ça, c’est formidable. Beaucoup de profs au secondaire m’ont dit que les étudiants l’aiment et l’utilisent pour débattre de radicalisation, de choses difficiles. Et ce n’est pas long à lire, je ne l’ai pas écrit dans une langue complexe, il y a un certain lyrisme qui s’en dégage, ça aide à toucher les jeunes.»

«Souvent, on me dit que mon livre est lu dans une famille par les enfants, les parents et les grands-parents. C’est rare et c’est un très beau cadeau.»

Les gens s’identifient aux personnages…

«C’est sûr que les jeunes lecteurs s’identifient à Amed et Aziz, tandis que les lecteurs plus âgés s’identifient aux parents. Et j’ai remarqué que c’est plus difficile en termes d’émotions pour les parents que pour les enfants. Souvent, les parents me confient qu’ils ont dû refermer le livre plusieurs fois parce que c’était trop aigu, mais c’est très rare qu’un jeune me dise cela. On dirait que les jeunes sont plus aptes à recevoir l’émotion.»

Qu’est-ce que vous retenez du destin de L’orangeraie?

«Ce que je retiens de tout ça, ben, pour un créateur, c’est de se concentrer sur son travail et de ne pas imaginer d’autres choses. Quand c’est un succès, essayer de comprendre pourquoi, mais rester les deux pieds sur terre.»

Aimeriez-vous ajouter quelque chose?

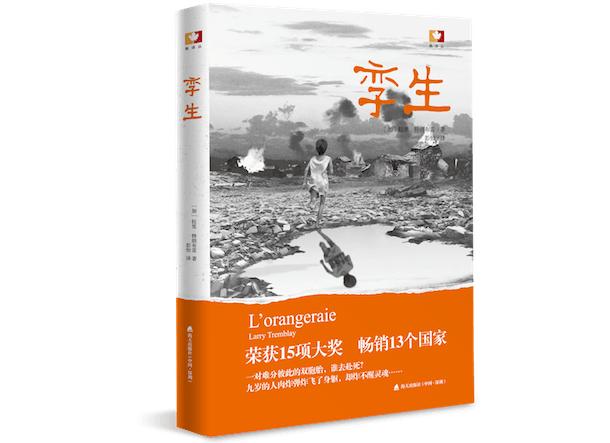

«Il ne faut pas oublier l’importance des traducteurs. Mon roman a été traduit dans une quinzaine de langues. Il a été traduit en hébreux, et moi j’avais une petite crainte. Ma crainte c’était qu’on essaie d’enfermer mon roman dans la situation israélo-palestinienne et rendre mon roman manichéen. Mais ça n’a pas été le cas. J’ai appris par la traductrice qu’il a été écrit, je crois, dans un journal, que tous les soldats israéliens devraient lire ce roman. Ça m’a fait plaisir.»

«Et c’est un travail compliqué. Par exemple, j’étais en tournée avec ma traductrice allemande et on avait des discussions sur des choses qu’on ne peut pas traduire. Il y a des pertes qui s’installent, mais il y a des gains dans d’autres passages. Je remercie tous ces traducteurs et ces éditeurs qui permettent cette diffusion internationale.»